'투 스택 탠덤' 구조에서 한층 독식 할 듯

LGD 패널 내 국산 유기재료 구색 좋아져

듀폰⋅LT소재 등도 발광층 호스트 공급

LG화학이 내년에 출시될 애플 아이패드용 OLED에 적색⋅녹색⋅청색 호스트 재료를 모두 공급한다. 통상 단일 회사가 공급하는 재료는 한 재료세트 당 2개를 넘기 힘들고, 최대한 공통층⋅발광층으로 공급사를 분산시켜 왔다는 점에서 이례적이다.

LG화학, 적녹청 호스트 모두 공급

애플 아이패드용 OLED 패널은 내년 2월 본격 생산에 들어가며, LG디스플레이는 최근 유기재료 공급사 선정 작업을 마무리했다.

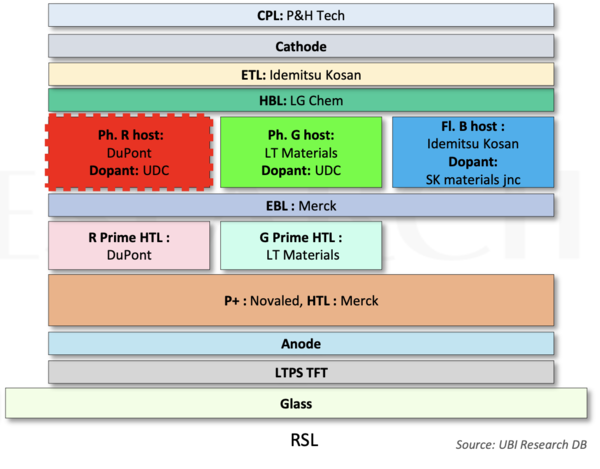

발광층만 놓고 보면 적색 호스트 공급사는 LG화학과 미국 듀폰, 녹색 호스트는 LG화학⋅LT소재, 청색 호스트는 LG화학과 듀폰(혹은 이데미츠코산)이 각각 공급할 것으로 알려졌다. 아직 청색 호스트에서 두 번째 공급사가 어디가 될 지 불분명하지만, LG화학이 적색⋅녹색⋅청색 호스트 모두를 공급하는 방안은 확정적이다.

아이패드용 OLED 패널은 아이폰 패널과 달리 ‘투 스택 탠덤' 구조를 채택, 적색⋅녹색⋅청색 발광층이 2개다. LG화학은 이 중에 윗층, 혹은 아래층 중 하나에 전체 발광 호스트를 공급하게 된다.

호스트와 쌍으로 들어가는 도판트는 적색⋅녹색의 경우 특허 장벽 탓에 UDC(유니버설디스플레이) 외에 대만이 없다. 청색 도판트는 SK JNC가 공급하게 될 것으로 예상된다.

그동안 중소형 OLED 재료는 특정 회사가 2종이 넘는 재료를 공급하지 않는 게 관례였다. 공통층⋅발광층을 합쳐 14개 정도의 재료가 필요한데, 한 개 회사가 3개 이상의 재료를 공급하게 되면 의존도가 너무 높아지기 때문이다. 이 때문에 2개 재료를 공급하던 회사가 다른 재료 하나를 신규 공급할 경우, 기존 재료 중 부가가치가 낮은 재료 공급권을 반납하는 게 일반적이다.

이번에 LG화학이 종전 관례를 깨고 최소 3개 이상의 재료를 공급하게 되는 건, 이번 아이패드용 패널이 투 스택 탠덤 구조가 적용되기 때문으로 풀이된다. 탠덤 구조가 적용되면 단순히 발광층만 2개층이 들어갈 뿐만 아니라 1층과 2층 사이에 CGL(Charge Generation Layer)을 포함한 공통층 재료까지 중복해서 증착된다.

필요한 유기재료 종류가 두 배 가까이 늘어나는 만큼, 특정 회사가 3~4개 재료를 공급하더라도 의존도 측면에서는 우려할 수준까지 높아지지 않는다. 특정 회사에 재료 공급권을 몰아줌으로써 공급 단가 인하를 유도할 수 있는 것도 장점이다. 한 유기재료 업계 전문가는 “공급 안정성과 단가 협상력은 결국 ‘트레이드 오프' 관계”라며 “일부 공급 안정성을 양보하는 대신 단가를 크게 낮출 수 있다면 전략적으로 이득”이라고 말했다.

유기재료 시장에서 존재감 커지는 LG화학

LG화학으로서는 아이패드용 패널에 적색⋅녹색⋅청색 호스트 재료를 모두 공급함으로써 유기재료 사업 볼륨을 크게 늘릴 수 있게 됐다. 올해 ‘아이폰15’ 시리즈용 패널 유기재료 세트인 ‘RSL’에 LG화학은 HBL(정공방어층, A-ETL) 1개 재료만을 공급한 바 있다.

만약 아이패드용 재료 세트에서 HBL까지 공급하게 된다면 LG화학은 총 4개 재료를 공급하게 된다. 최근 삼성디스플레이조차 성능 문제로 HBL 공급사를 솔루스첨단소재에서 LG화학으로 바꿨다는 점을 감안했을 때, 아이패드용 HBL 역시 LG화학이 공급하게 될 가능성이 높다.

유기재료 시장에서 LG화학의 부상은 LG디스플레이 전략 측면에서 이득이다. 그동안 삼성디스플레이와 비교해 LG디스플레이 유기재료 공급망 안정성이 떨어진다는 지적을 받아 왔다.

삼성디스플레이는 지분 투자사인 SFC를 비롯해 그룹 관계사 삼성SDI(노발레드 포함), OLED 사업 초창기부터 전략적 파트너로 육성한 덕산네오룩스⋅솔루스첨단소재까지 즐비하다. 최근에는 동진쎄미켐까지 삼성디스플레이 공급망에 편입됐다.

LG디스플레이는 역대로 보면 머크⋅이데미츠코산 등 외산 재료 의존도가 높은 편이다. 다만 이번에 LG화학이 다량의 재료를 공급하고, 그룹 방계회사인 LT소재, 협력 강도를 높이고 있는 피엔에이치테크까지 가세하면서 국산 재료 구색이 좋아지고 있다.