"BOE, L시리즈 로컬 버전과 Q시리즈 통합 추진"

중국 외 유기재료 공급사에는 악재

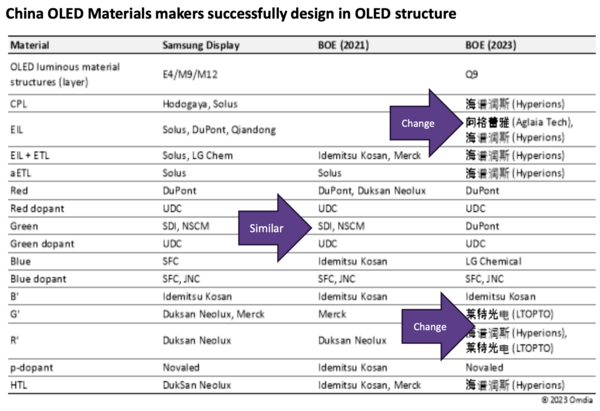

과거 삼성디스플레이 유기재료 공급사를 대부분 동일하게 활용했던 BOE가 이제는 자국 소재 기업들을 발굴해 대거 등용시키고 있다. 인광 도판트와 몇몇 글로벌 핵심 특허가 묶여 있는 소재들을 제외하면 대부분 중국 기업들이 공급사 지위를 꿰찼다.

패널 개발 전략과 원가절감 측면에서 국산화가 추진되고 있다는 점에서 해외 기업들이 공급권을 되찾기 쉽지 않아 보인다.

BOE, 공통층은 대부분 로컬 회사가 공급

BOE의 유기재료 세트는 ‘L시리즈’와 ‘Q시리즈’로 나눠진다. L시리즈는 다시 애플 향 패널을 제조하는 글로벌 버전과 로컬 세트업체들을 위한 버전으로 나뉜다. 따라서 BOE의 유기재료 세트는 크게 3종(L 2종, Q 1종)으로 구분된다.

이 가운데 BOE 입장에서 국산화가 가장 크게 진전된 유기재료 세트는 Q다. Q시리즈는 지난해를 기준으로 Q9까지 개발된 것으로 파악된다.

현재 Q시리즈의 공통층은 대부분 중국 기업들이 공급한다. 하이페리온이 CPL(캐핑레이어)⋅EIL(전자주입층)⋅aETL(정공방어층)⋅HTL(정공수송층)을 각각 공급한다. 이 회사는 적색프라임 재료까지 납품해 Q시리즈에만 총 5종을 공급하고 있다.

이 밖에 LT옵토는 녹색프라임⋅적색프라임, 어글라이어테크(Aglaia Tech)는 EIL 공급사로 자리 잡았다. 사실상 적색⋅녹색⋅청색 발광층 재료들과 특허가 탄탄한 p도판트(노발레드 공급)를 빼면 모두 중국업체 일색이다.

원래 2021년까지만 해도 CPL⋅EIL⋅aETL은 솔루스첨단소재⋅LG화학 등이, 녹색프라임⋅적색프라임 재료는 머크⋅덕산네오룩스 등이 공급하던 재료다. 지난해 하이페리온⋅LT옵토⋅어글라이어테크가 본격 진입하면서 다시금 해외 기업이 공급권을 되찾아 올 수 있을지 불분명하다.

한 유기재료 산업 전문가는 “과거에는 BOE가 삼성디스플레이 향으로 개발된 재료들을 거의 그대로 갖다 썼다면 이제는 자신들이 추구하는 패널 특성에 맞는 신규 재료 개발을 요구한다”며 “해외 기업들이 BOE에 재료를 공급하기가 점차 어려워지고 있다”고 말했다.

L시리즈 로컬도 Q로 통합 추진

BOE는 향후 로컬 세트업체들을 위한 L시리즈 버전을 Q시리즈로 통합하는 방안도 추진 중인 것으로 알려졌다. Q시리즈 패널을 사용하는 세트 업체들이 대부분 중국 기업들이고, 중국 내수용 스마트폰에만 쓰인다는 점에서 굳이 L시리즈 로컬 버전을 따로 유지할 필요가 없다고 판단한 것으로 보인다.

특히 로컬 버전의 L시리즈는 내수 기업들에게 판매되기는 하지만 여전히 많은 유기재료를 해외 기업들이 공급하고 있다. L10을 기준으로 ETL은 머크, aETL은 솔루스첨단소재, HTL은 이데미츠코산이 각각 공급한다. 녹색프라임 공급사 역시 머크다.

이처럼 외산 유기재료 비중이 높으면 Q시리즈로 생산된 패널에 비해 원가가 높을 수 밖에 없다. 하이페리온⋅LT옵토⋅어글라이어테크 등은 글로벌 특허 없이 중국 내 특허만을 보유하기에 개발비 측면에서 훨씬 가볍다. BOE가 전략적으로 유기재료 개발 플랜을 공유한다는 점에서 현저히 낮은 가격에 유기재료를 수급할 수 있다.

반대로 L시리즈 로컬 버전과 Q시리즈가 실제 통합된다면 현재 L시리즈 로컬 버전에 재료를 공급하고 있는 머크⋅솔루스첨단소재⋅이데미츠코산 등에는 악재일 수 밖에 없다.

또 다른 유기재료 업계 전문가는 “현재 L시리즈 로컬 버전을 쓰는 세트 업체는 화웨이 등 하이엔드급 스마트폰을 만드는 일부 업체 뿐”이라며 “BOE 입장에서 굳이 여러 버전의 유기재료 세트를 유지할 이유는 없다”고 말했다.