2021년 ASML과 5년간 20여대분 계약

내년에 나머지 계약분 반입할 듯

1c D램 세대전환 따라 EUV 수요 증가

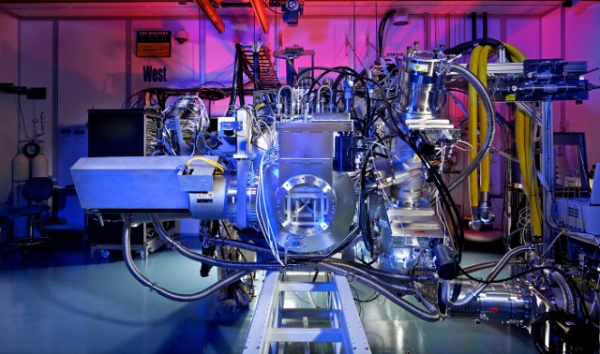

SK하이닉스가 내년에 역대 최대 규모의 EUV(극자외선) 노광장비를 도입할 전망이다. EUV 레이어 수가 늘어나는 10나노급 6세대(1c) D램이 양산 체제로 접어들고 기존 10나노급 5세대(1b) 생산비중도 재차 높아지기 때문이다.

한동안 HBM(고대역폭메모리) 투자에 집중했던 SK하이닉스가 내년에 범용 D램 생산능력을 늘릴지 주목된다.

SK하이닉스, 내년에 EUV 10대 도입 전망

지난해 연말을 기준으로 SK하이닉스가 보유한 EUV 장비는 5대다. 올해 초 SK하이닉스는 연간 6~8대 정도의 EUV를 도입한다는 목표를 세웠고, 실제로는 연말까지 6~7대가 반입될 것으로 추정된다. 내년에는 최대 10대의 장비를 네덜란드 ASML로부터 전달받을 것으로 예상된다. 이는 SK하이닉스 EUV 투자 역사상 최대 규모다.

SK하이닉스는 지난 2021년 초 ASML과 5년짜리 장기구매계약을 체결한 바 있는데, 당시 계약 금액은 4조7549억원이었다. EUV 한 대당 2000억원 정도라는 점을 감안하면 ‘20대+ɑ’분을 계약한 셈이다. 따라서 내년에 10대의 EUV를 반입 받는다면 당시 계약했던 수량을 모두 구매하게 될 것으로 추정된다.

최근 D램 시장의 훈풍이 서버 산업에 제한적으로 불고 있는 상황에서 SK하이닉스가 대규모 EUV를 도입하는 건 D램 세대전환 때문이다.

10나노급 4세대(1a) D램 생산에 EUV를 처음 도입한 SK하이닉스는 점차 EUV 적용 레이어 수를 늘리고 있다. 10나노급 4세대에서 1개 레이어에만 EUV가 사용됐는데 5세대에는 최소 3개 이상의 레이어가 EUV 공정으로 패터닝 되는 것으로 추정된다. 내년 양산에 들어가는 10나노급 6세대는 또 비슷한 비율로 EUV 레이어 수가 늘어날 수 있다.

특히 올해 연말까지 1a⋅1b D램 웨이퍼 투입 비중을 전체의 50%까지 늘리기로 했다는 점에서 EUV 수요는 크게 늘어나는 수순이다.

한 반도체 산업 전문가는 “같은 세대라도 수율을 위해 EUV 적용 레이어 수를 유동적으로 운영한다”며 “1b D램을 처음 생산할 때 3개 레이어에 EUV를 적용했었는데 이후 수율 제고를 위해 적용 수를 늘린 것 같다”고 말했다.

이처럼 내년에 EUV 도입 대수가 늘어나면 SK하이닉스의 연간 설비투자 금액도 증가할 수 밖에 없다. SK하이닉스의 설비투자 금액은 지난해 기준 8조3000억원에 그쳤다. 2022년 20조원에 육박했던 금액이 절반 이하로 내려 앉았다.

그러나 내년에는 최소 10조원은 너끈히 넘길 것으로 예상된다. EUV 구매금액만 1대당 2000억원을 넘는데다, EUV와 함께 쌍으로 들여와야 하는 검사장비 등 인프라 투자에 비슷한 금액이 들어간다. EUV와 관련 인프라 투자에만 5조원 넘게 지출될 것으로 예상된다.

HBM 집중했던 SK하이닉스, 범용 D램 투자 늘릴까

SK하이닉스가 내년 EUV 투자에 집중하면서 범용 D램 수급에 숨통이 트일 지도 관심사다. 지난해부터 D램 3사가 HBM 생산에 주력하면서 상대적으로 범용 D램 출하는 제약을 받고 있다. SK하이닉스는 현재 전체 D램 생산능력의 20% 정도를 HBM에 할당한다. HBM용 다이는 범용 D램 대비 다이 사이즈가 40% 정도 더 넓다. 이 때문에 HBM 생산비중을 늘릴수록 범용 D램 생산능력은 더 크게 줄어드는 구조다.

SK하이닉스는 지난달 열린 컨퍼런스콜에서 “최근 D램 웨이퍼 투입량을 감산 이전 수준으로 높이고 있지만 범용 D램 출하량은 감산 당시 대비 크게 늘지 못했다"고 밝힌 바 있다. HBM에 D램 웨이퍼를 할당하다 보니 범용 D램 출하가 미진했다는 의미다.

이달 초 중국 경제금융 매체 월스트리트씨엔은 SK하이닉스가 DDR5 D램 가격을 15~20% 인상키로 했다고 보도한 바 있다. 그러면서 HBM3⋅3E 생산확대가 DDR5 같은 범용 D램 생산능력을 제약하고 있다고 설명했다. 관련해서 대만 경제일보는 후발 D램 생산업체 난야가 이러한 시장 수혜에 편승하기 위해 16Gb DDR5 양산 출하를 시작했다고 보도했다.