공통층 통해 수평 누설되는 전류 증가

박막 두꺼워지는 탓 구동전압 상승

개발 단계부터 해결 과제 산적

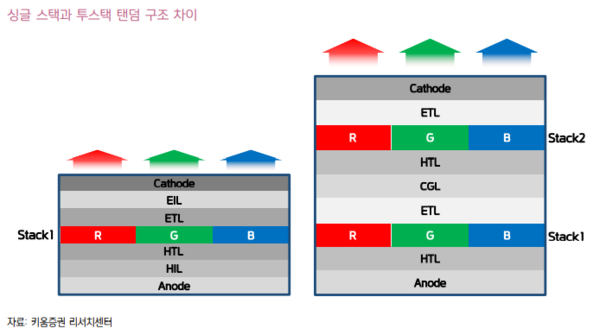

그동안 ‘싱글 스택(발광층이 한 층)' OLED 양산기술에서 경쟁사들을 압도했던 삼성디스플레이가 ‘투 스택 탠덤(발광층이 두 층)’ 방식을 처음 도입하면서 난관에 봉착할 수 있다는 전망이 나온다. 자동차용 OLED를 통해 투 스택 탠덤 OLED 경험치를 쌓은 LG디스플레이와 달리, 삼성디스플레이는 내년 초 아이패드용 OLED가 투 스택 탠덤 양산 첫 모델이다.

발광층⋅공통층이 샌드위치 구조로 겹쳐진 투 스택 탠덤 OLED는 기존 싱글 스택에서는 발생하지 않았던 다양한 도전 과제가 주어진다.

전류 옆으로 새는 ‘래터럴 리키지’

OLED 공정 전문가들이 공통적으로 꼽는 투 스택 탠덤 OLED 생산의 난제는 래터럴 리키지(Lateral Leakage) 발생과 구동전압 상승이다. 래터럴 리키지는 단어 뜻 그대로 OLED 소자 내부에서 수평으로 누설되는 전류를 뜻한다.

OLED의 각 화소는 색상별로 나눠 적색⋅녹색⋅청색을 각각 나눠서 증착한다. 이 3원색을 적절히 섞어 컬러 표현에 필요한 빛을 발색하는 원리다. 따라서 각 색상은 서로 간섭되지 않게 영역별로 완전하게 분리돼 있어야 한다. 실제 OLED에서 빛을 내는 발광층은 FMM(파인메탈마스크)을 이용해 분리 증착한다. 그러나 공통층은 다르다.

공통층이란 HTL(정공수송층)⋅HIL(정공주입층) 등 정공이 이동하거나, ETL(전자수송층)⋅EIL(전자주입층) 등 전자가 이동하는 통로를 뜻한다. 이들 공통층은 발광층과 달리, 화소 구분 없이 디스플레이 면적 전체에 고르게 증착돼 있다. 가느다란 구멍이 뚫린 FMM이 아닌 OMM(오픈메탈마스크)으로 증착한다.

래터럴 리키지는 이 공통층 때문에 발생한다. 항상 수직 방향으로 흘러야 하는 정공⋅전자가 공통층을 타고 인접한 옆 화소로 수평하게 흐르는 게 래터럴 리키지다. 대단지 아파트처럼 지상(발광층)에서는 엘리베이터를 타고 특정 동의 수직 방향으로만 이동하지만, 지하(공통층)에서는 동 구분 없이 사람(정공⋅전자)이 이동하는 것과 유사하다.

단순히 전류 누설로 끝난다면 전력 손실만 발생하고 말겠지만, 래터럴 리키지가 심하면 의도치 않게 인접 화소를 ‘온(On)’ 시킬 수 있다. 녹색 화소가 켜져야 하는 시점에 바로 옆 청색 화소가 발광할 수 있다는 뜻이다. 이는 OLED 화면 내에서 얼룩처럼 보이는 ‘무라(Mura)’를 발생시킨다.

물론 이 같은 문제는 기존 스마트폰에 쓰이는 싱글 스택 OLED라고 해서 예외는 아니다. 싱글 스택 OLED에도 래터럴 리키지는 발생한다. 그러나 싱글 스택 OLED는 단층으로만 이뤄져 있어 옆 화소와 연결되는 공통층의 수도 그 만큼 적다. 래터럴 리키지가 발생하더라도 실제 눈에 띄게 발광을 일으킬 만큼의 전류가 흐르지는 않는다.

이에 비해 투 스택 탠덤 OLED는 기존 공통층에다 CGL(전하생성층)까지 더해져 공통층 수가 늘어난다. CGL은 발광층 1층과 2층 사이에서 위아래 소자의 발광 부담을 나누는 역할이다. 역시나 화소별로 구분되어 있지 않고, OMM으로 한 번에 증착한다. CGL은 ‘N타입'과 ‘P타입' 2개층씩 들어가기에 전류가 옆으로 흘러갈 가능성이 높다.

두께에 비례해 커지는 구동전압

디스플레이를 구동하기 위한 전압이 높아지는 것도 난제다. 다른 조건이 같다면 OLED 구동전압은 유기재료의 박막 두께가 두꺼워질수록 높아진다. 발광층이 1개층이고 공통층 수도 제한적인 싱글 스택 OLED와 비교하면 투 스택 탠덤 OLED의 구동전압이 높을 수 밖에 없다. 이는 곧 소비전력 증가를 야기한다.

이미 투 스택 탠덤 OLED가 일반화 된 자동차용 디스플레이는 다소간 구동전압이 높아지는 걸 용인할 수 있다. 내연기관 자동차나 전기차 모두 디스플레이에 할당하는 소비전력에 여유에 있기 때문이다.

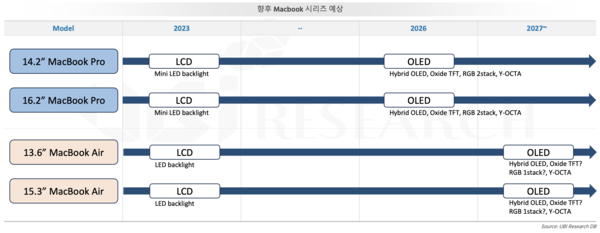

그러나 당장 내년부터 생산될 신규 투 스택 탠덤 OLED는 애플 아이패드 등 IT 제품에 탑재되며, 소비전력에 대한 요구치가 높다. 투 스택 탠덤 구조를 도입해 소자 수명을 2~3배 늘린다고 해도 전력 소비량이 크면 배터리 문제 탓에 시장에서 살아남기 어렵다. 이 때문에 셀 두께를 최소화 하고, 구동전압을 떨어뜨릴 수 있는 소자구조 및 재료 개발도 뒤따라야 한다.

한 디스플레이 산업 전문가는 “투 스택 탠덤 구조가 기본적으로 디스플레이의 휘도가 높아서 화소를 드라이빙하기가 까다롭다”며 “전류⋅전압에 변화를 줬을 때 특성이 크게 변화하는 것도 컨트롤해야 하는 문제”라고 말했다.

투 스택 탠덤 첫 도전 나서는 삼성디스플레이

그동안 중소형 OLED 분야에서 삼성디스플레이는 늘 선도하고, LG디스플레이는 뒤따라가는 형국이었다. 내년 초 아이패드용 OLED 생산과 함께 이러한 구도에 변화가 생길 수 있다. LG디스플레이는 이미 2017년을 전후로 투 스택 탠덤 구조를 양산해오고 있는 반면, 삼성디스플레이는 내년 초 아이패드용 OLED 생산과 함께 투 스택 탠덤 구조를 처음 양산한다.

이제 생산 개시까지 한달여 밖에 남지 않았다는 점에서 이상의 문제들은 대부분 해소했을 것으로 예상되나, 실제 양산 과정에서 수율 등 다른 난제들도 풀어야 한다.

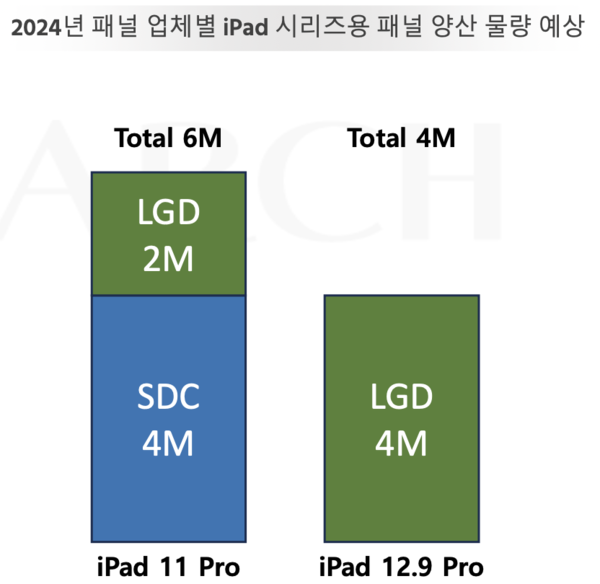

현재 업계가 추정하는 내년 아이패드용 패널 생산량은 11인치 600만대와 12.9인치 400만대씩이다. 총 1000만대 가운데 삼성디스플레이가 400만대(11인치), LG디스플레이가 600만대(11인치 +12.9인치)를 담당하게 될 전망이다. 일각에서는 삼성디스플레이가 2월 양산 시점에서 수율 문제를 겪을 경우, LG디스플레이가 추가 물량을 확보할 수 있다는 전망도 나온다.

또 다른 디스플레이 산업 전문가는 “래터럴 리키지 및 구동전압 문제는 OLED 재료와 구조의 문제라 개발 과정에서 충분히 검토했을 것”이라며 “다만 실제 양산 과정에서 예기치 않은 문제를 겪을 가능성은 있다”고 말했다.