당초 연내 장비 발주 예상

"세종 파일럿 라인에서 추가 기술 검증"

삼성전기가 부산광역시에 구축 예정인 글래스 기판 준양산(원패스) 라인의 투자 일정이 다소 연기될 전망이다. 이르면 연내 필요한 설비들을 발주하고 내년 중 가동에 들어갈 것으로 예상됐으나, 가동 시점이 이듬해로 순연될 것으로 보인다(<삼성전기, 부산광역시에 글래스 기판 준양산 라인 구축> 참조).

연내 발주에서 내년 2~3년 분기 발주로

삼성전기는 글래스 기판 준양산 라인의 발주 시점을 연내에서 내년 2~3분기 중으로 연기했다. 기존 스케줄 대로라면 2026년 초에는 가동에 돌입할 것으로 기대됐지만, 내년 2~3분기 중 장비가 발주되면 가동 시점은 내후년인 2027년으로 미뤄진다.

삼성전기의 글래스 기판 준양산 라인은 세종사업장 내 파일럿 라인에서 검증된 기술을 바탕으로 양산 개념의 생산 라인을 구성하는 게 목적이다. 향후 대규모 양산 체제에 앞서 마더라인(Mother Line) 역할을 맡게 된다.

삼성전기가 준양산 라인 구축 시점을 미루는 건 기존 파일럿 라인에서의 기술 검증이 좀 더 필요하기 때문으로 추정된다. 반도체 패키지 기판 업계 메이저 제조사인 삼성전기도 글래스 기판 생산 공정을 확립해 나가는 게 쉽지 않다는 뜻이다.

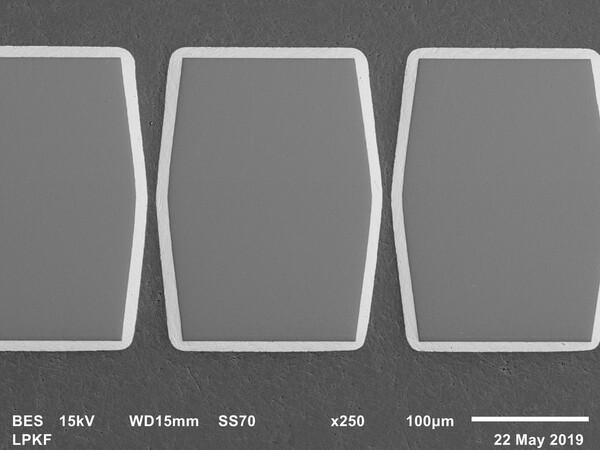

삼성전기는 ▲글래스와 전극 소재(구리)와의 밀착력 확보 ▲글래스와 ABF(아지노모토빌드업필름) 간의 밀착력 확보 ▲CMP(화학적기계연마) 공정 개발 ▲싱귤레이션 공정 구축 등에 애를 먹고 있는 것으로 전해졌다.

이상은 비단 삼성전기 뿐만 아니라 글래스 기판 사업 진출을 타진하는 모든 기업들이 맞닥뜨린 과제다. 표면이 매끄러운 유리는 신호손실이 적지만, 그만큼 타 소재와의 밀착력이 좋지 못하다. 글래스 기판 업체들은 상대적으로 밀착력 높은 물리증착(스퍼터) 기술을 이용해 금속 박막을 형성하고 있으나, 여전히 완제품 관점에서 만족할 만한 결과를 얻지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

300㎜ 원형 웨이퍼 대비 면적이 훨씬 넓은 글래스 원장(515㎜ X 510㎜)을 CMP 장비로 평탄화 하는 것도 앞서 시도된 바 없다. 원장을 패키지 기판 낱장으로 잘라내는 싱귤레이션 과정에서는 글래스가 너비 방향으로 쪼개지는 ‘세와리(背割り)’ 불량 문제가 부상하고 있다(<'세와리(背割り)' 불량 난제로 급부상한 반도체 글래스 기판> 참조).

비록 1년여 준양산 라인 구축이 미뤄진다고 해도 반도체 업계의 글래스 기판, 특히 글래스 코어기판 수요 시점과 비교하면 큰 지장은 없다는 게 업계 관측이다. 처음 글래스 코어기판 상용화를 공언한 인텔은 양산 도입시점을 “2030년 이전”이라고 밝힌 바 있다.

TSMC는 지난 4월 개최한 ‘테크 심포지엄’을 통해 오는 2027년 양산될 AI 가속기에 최대 120㎜ X 150㎜ 크기의 패키지 기판이 적용될 것이라고 밝혔다. 당시 TSMC는 이 기판의 코어가 어떤 소재인지는 설명하지 않았는데, 기판 업계는 120㎜ X 150㎜까지는 기존 플라스틱 기반의 코어가 쓰일 것으로 예상한다. 빨라도 2027년까지는 글래스 코어기판이 양산 도입될 가능성은 낮다는 의미다.

한 반도체 업계 전문가는 “삼성전기는 준양산 라인이 갖춰지는 시점까지는 협력업체들을 통해 최대한 생산 기술을 검증한다는 계획”이라며 “글래스 코어기판 투자 의지가 약해진 것은 아니다”라고 말했다.