16nm HV 공정 지원 여부 때문인듯

선단공정 이어 레거시까지 TSMC에 물량 빼앗겨

삼성전자 시스템LSI 사업부가 설계한 아이폰용 DDI(디스플레이구동칩) 위탁생산을 오는 2027년부터 대만 TSMC가 담당한다. 그동안 유지해 온 ‘시스템LSI 설계→파운드리 사업부 생산→삼성디스플레이 탑재’ 공식에 첫 균열이 발생하는 것이다.

가뜩이나 수주 공백 탓에 가동률이 저하된 파운드리 사업부로서는 대형 고객사 물량이 감소할 전망이다.

HV 공정 지원 여부 때문인듯

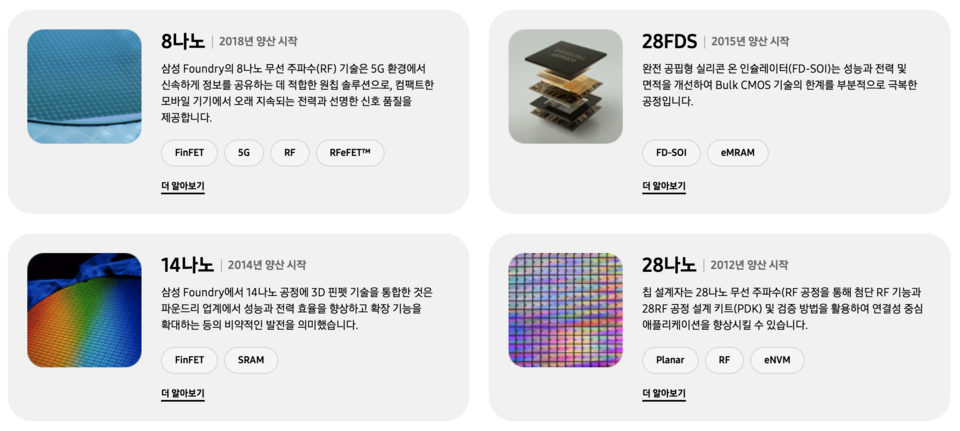

애플은 그동안 아이폰용 OLED에 쓸 DDI를 28nm(나노미터) 공정을 이용해 생산해왔다. 삼성디스플레이가 공급하는 패널에는 시스템LSI가 설계하고 파운드리 사업부가 생산한 DDI가 탑재된다. LG디스플레이가 공급하는 OLED에는 LX세미콘이 설계하고 TSMC가 생산한 DDI가 적용돼 왔다.

다만 오는 2027년 애플이 DDI 생산노드로 16nm 공정을 낙점하면서 공급망이 재편된다. DDI 생산노드는 40nm에서 28nm, 다시 한 번 16nm로 발전하게 되는데 40nm 대비 16nm의 전력 소비가 3분의 1 수준에 불과하다.

관건은 각 파운드리들의 HV(고전압) 공정 지원 여부다. DDI는 일반 로직 반도체 대비 고전압으로 구동되고, 이를 위해서는 파운드리 생산 노드에서 이를 제공해 줘야 한다.

현재 16nm에서 HV 공정을 지원화는 파운드리는 TSMC가 유일하다. 삼성전자 파운드리는 28nm까지는 HV 공정을 지원하지만, 아직 10nm대(14nm⋅17nm) 공정에서는 HV를 제공하지 않는다. 이 때문에 오는 2027년 16nm 첫 적용시 삼성전자 시스템LSI가 설계한 DDI는 TSMC가 위탁생산할 예정이다.

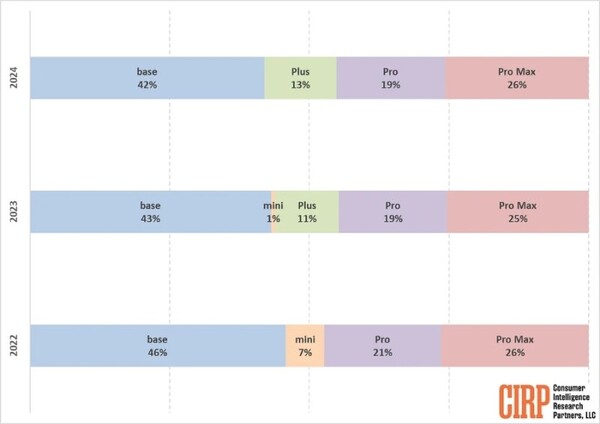

2027년 16nm HV 라인에서 생산된 DDI가 상위 모델(프로⋅프로맥스)에만 적용될지, 일반 모델(일반⋅에어)에까지 확대 적용될지는 미지수다. 작년 기준 애플의 상위 모델 판매 비중은 45%다. 상위 모델에만 16nm HV DDI가 적용된다 해도 삼성전자 파운드리는 애플 DDI 물량의 절반을 잃게 된다.

선단공정에서 TSMC에 압도된 삼성전자 파운드리 사업부로서는 비교적 레거시(성숙공정)에 속하는 16nm 물량을 빼앗기게 됐다는 점이 뼈아프다. 선단공정 수주 공백은 누적된 기술력 차이로 이해되지만, 레거시 일감 이전은 고객사 대응의 문제다.

한 반도체 산업 전문가는 “적자 구조 탈피를 위해 투자를 줄이고 있는 삼성전자 파운드리 사업부가 애플의 HV 공정 투자 요청에 난색을 표한 것으로 안다”며 “삼성전자 시스템LSI 위탁생산 물량을 독점한 상황에서 애플의 의중을 다소 안이하게 판단한 것 같다”고 설명했다. 삼성디스플레이가 애플의 최대 OLED 공급사고, 여기에 쓰이는 DDI를 시스템LSI가 100% 공급하는 만큼 파운드리 사업부가 배제될 가능성을 낮게 봤다는 뜻이다.

TSMC와 거래 트는 시스템LSI

다만 이에 대한 반사 효과로 시스템LSI는 TSMC와 첫 거래를 트게 됐다. 지난해 외신을 통해 시스템LSI 사업부가 모바일 AP(애플리케이션프로세서) 위탁생산을 TSMC에 맡긴다는 보도가 나오기도 했지만 모두 사실이 아니었다.

시스템LSI 내부적으로는 TSMC와의 거래로 ‘엑시노스’ 경쟁력을 끌어올릴 수 있을 것이란 기대가 없었던 건 아니다. 그러나 그룹 내 수직계열화를 선호하는 삼성전자 전략상 시스템LSI-파운드리-MX사업부로 이어지는 공급망에서 독립하기는 힘들었다.

이번에 최대 고객사인 애플의 의지로 TSMC와 거래를 트게 된 만큼, 향후 위탁생산 품목이 늘어날 가능성도 없지 않다. 또 다른 반도체 산업 전문가는 “최근 삼성전자 비메모리 부문에서 진행되는 경영진단 결과에 따라 AP 설계 사업이 MX사업부로 갈 수도 있다”며 “이 경우 TSMC로의 일감 이전이 더 쉬워질 것”이라고 말했다.