신뢰성 검증 안 되고 비용 증가 요인 많아

5℃ 이하 보관해도 수명 한달여

내년에 애플 ‘아이폰 슬림(가칭)’을 비롯해 플래그십 스마트폰 라인업에 초박형 모델이 추가된다. 이 때문에 차세대 HDI(주기판)용 소재인 RCC(레진코팅동박)가 스마트폰에 도입될 것으로 기대됐으나 세트 업체들은 양산 적용을 미룰 전망이다.

아직 신뢰성이 충분히 검증되지 않은데다 물류상 비용증가 요인을 고려해서다.

애플이어 삼성전자도 RCC 적용 연기

RCC는 이름처럼 동박 위에 레진을 코팅해 만든 PCB(인쇄회로기판) 기초소재다. 동박이 전극, 레진이 절연층 역할을 한다.

기존 PCB 생산에 널리 쓰이던 CCL(동박적층판)과 달리 내부에 유리섬유를 포함하지 않는다. 유리섬유에 레진을 함침해서 굳히면 가벼우면서도 단단한 코어층이 만들어지는데, 대신 두께가 두꺼워지는 건 불가피하다.

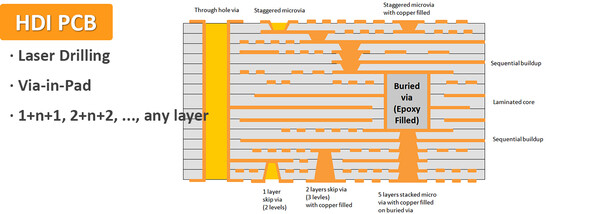

RCC는 반대로 코어층이 따로 없어서 강건하지는 않지만 최대한 얇은 기판을 제조할 수 있다. CCL을 구성하는 프리프레그(Prepreg) 한 장의 두께는 10~20μm(마이크로미터) 수준이다. RCC는 그 이하로도 생산 가능하다. 특히 고다층으로 구성할 때 아래위층 교통을 위해 비아홀을 가공해야 하는데, RCC 처럼 중심에 유리섬유가 없으면 구멍을 뚫기가 쉽다. HDI 다층화가 진행되는 최근 트렌드에 적합하다.

이 때문에 올해, 혹은 내년을 기점으로 스마트폰 HDI 소재가 CCL에서 RCC로 전환이 이루어질 것으로 예상했다. 특히 애플이 내년 부터는 신규 라인업 구성을 ▲일반모델 ▲슬림 ▲프로 ▲프로맥스 4종으로 구성할 계획이어서 우선 슬림 모델에 얇은 RCC를 적용할 것으로 관측됐다.

그동안 애플은 슬림이 아닌 ‘플러스’ 모델을 라인업에 포함시켜 왔는데, 일반 모델에서 화면 크기만 키운 플러스는 매년 판매가 저조했다. 애플 뿐만 아니라 삼성전자 역시 내년에 갤럭시S 시리즈의 슬림 버전 출시를 준비 중인 것으로 알려졌다.

그러나 이 같은 계획에도 불구하고 당장 내년에 RCC가 애플이나 삼성전자 스마트폰 라인업에 적용될 가능성은 없다. 두 회사 모두 당장은 기존 CCL을 기반으로 한 HDI를 스마트폰 전 모델에 적용할 계획이다. 한 스마트폰 산업 전문가는 “두 회사가 RCC를 이용해 HDI를 생산하는 방안을 타진했으나 아직 신뢰성을 확보하지 못했다”며 “일단 내년까지는 종전처럼 CCL로 HDI를 생산한다”고 말했다.

신뢰성 확보하고, 저온 공정 및 보관 방안 마련해야

스마트폰 업계가 RCC를 선뜻 양산에 도입하지 못하는 건 RCC의 공정 조건이 까다로워서다. CCL은 단단한 유리섬유 코어층이 중심을 잡아주기 때문에 SMT(표면실장) 공정이 용이하다. SMT는 HDI 위에 AP(애플리케이션프로세서)⋅메모리⋅스토리지와 각종 수동소자를 부착하는 과정이다.

종이에 비유컨대 CCL이 단단한 마분지라면, RCC은 한지와 유사하다. 고속으로 HDI를 이리저리 옮기고, 각종 반도체를 접합하는 과정에서 위치가 틀어질 염려가 크다. 특히나 RCC는 고온에 취약하다. 온도가 높아질수록 더 물렁해지는 탓에 공정 내내 장비 내부 온도를 냉각해야 한다. SMT 공정이 대부분 고온을 이용해 진행한다는 점에서 신뢰성을 확보하기가 까다로울 수 밖에 없다.

특히나 이송 및 재고 축적 측면에서도 CCL과 달리 저온 조건이 요구된다. 통상 RCC를 5℃ 이하에서 보관할 때 3개월, 20℃ 이하에서 보관할 때 1개월의 수명이 보장된다. 제품 출시 전에 RCC를 대규모로 주문하고 재고를 축적하기 위해서는 그만큼의 저온 창고 시설을 구축해야 하며, 그에 따른 비용 문제도 수반된다. 이 같은 온도 조건은 기존 CCL 환경에서는 고려하지 않아도 됐다.

또 다른 스마트폰 산업 전문가는 “이처럼 RCC를 도입하는 것만으로 여러 비용 요소가 발생하는데 최근 스마트폰 업계 트렌드상 비용 증가 요인을 최대한 자제하는 분위기”라며 “신뢰성과 비용 문제를 해결하는데 1~2년으로는 쉽지 않을 것”이라고 말했다.