PID, 팬아웃 패키지용 절연 소재

현재는 일본 재료 회사들이 과점

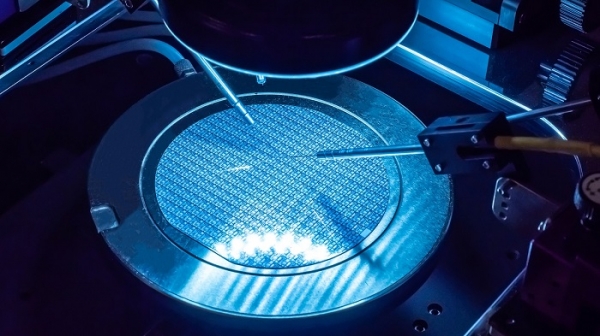

동진쎄미켐이 반도체용 PID(Photo Imageable Dielectric) 개발에 착수했다. PID는 FO(팬아웃) 패키지 등 첨단 패키지 제조시 절연층 형성에 쓰는 재료다. 현재 PID 시장의 100%를 일본 기업들이 과점하고 있다는 점에서 국산화 필요성이 제기된다.

지난 2019년 일본 아베 정부가 EUV(극자외선) 포토레지스트, 고순도 불산과 함께 수출 관리 품목에 포함시킨 PSPI(감광성 폴리이미드)도 PID의 한 종류다.

디스플레이용 PSPI 경쟁력으로 반도체용 PID 개발

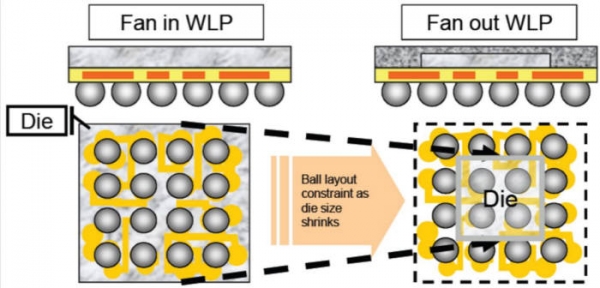

동진쎄미켐이 개발 중인 PID는 팬아웃 패키지에서 RDL(재배선층)을 구성할 때 전극과 전극을 구분하는 데 쓰는 절연 소재다. 반도체 다이를 코팅하거나 다이와 RDL을 구분해주기 위한 패시베이션(Passivation) 소재로도 PID가 쓰인다.

이 가운데 최근 반도체 업계에 PID 중요성이 부각되는 부분은 RDL을 위한 절연 소재로서의 역할이다. 팬아웃 패키지는 별도의 패키지 기판이 없이 RDL을 팹 공정을 통해 구현해 줘야 한다. 반도체 패키지 기판에서 ABF(아지노모토빌드업필름)의 역할을 PID가 대신해주는 것이다.

ABF가 고체 상태의 필름이라면, PID는 기재가 액체 상태라는 점이 다르다. ABF 대비 PID가 비아홀을 더 좁고 종횡비 높게 뚫을 수 있다는 것도 장점이다. 최근 모바일은 물론 서버용 패키지에도 FO 수요가 늘고, 갈수록 L/S(라인앤드스페이스, 배선폭)가 좁아지고 있다는 점을 감안하면 PID 중요성이 더 높아질 수 밖에 없다. 반도체 업계가 오는 2026년쯤 PID를 이용해 구현하고자 하는 L/S는 1/1μm(마이크로미터) 수준이다.

그러나 현재 반도체 업계가 사용하는 PID는 100% 일본으로부터 조달된다. 삼성전자는 HD마이크로시스템스⋅스미토모, TSMC는 아사히카세이⋅HD마이크로시스템스, 대만 ASE와 미국 앰코는 각각 HD마이크로시스템스 제품을 가장 많이 사용하는 것으로 파악된다. 시장점유율은 TSMC 벤더인 아사히카세이가 1위, HD마이크로시스템스가 2위다.

지난 2019년 일본의 첨단 소재 수출 제한 조치 당시 PSPI가 포함되었던 건 이 같은 공급망 역학 구도를 악용한 사례다. PSPI는 PID 재료 중 감광성을 가미해 포토레지스트 없이도 패터닝 공정을 진행할 수 있는 제품을 의미한다.

최근 동진쎄미켐이 반도체용 PID 개발에 착수한 건 국내 산업 수요에 비해 공급망이 불안정해 질 가능성이 높고, 기존 디스플레이용 PSPI 경쟁력을 통해 PID 개발이 가능하다고 판단해서다. 디스플레이 시장에서 PSPI는 화소와 화소 사이를 구분해주는 격벽소재(PDL)로 주로 쓰인다. 동진쎄미켐은 과거 PDP(플라즈마디스플레이패널) 시절부터 디스플레이용 PID를 개발해 국내외 패널 업계에 공급해왔다.

디스플레이용 PID와 반도체용 PID는 PI 기반 소재라는 점은 동일하지만 특성 요구치는 반도체쪽이 훨씬 높다. 최근 반도체용 PID는 0.005~0.002 정도의 Df(유전정접) 값을 구현하고, 170℃ 저온 경화 특성까지 요구하고 있다.

동진쎄미켐 관계자는 “그동안 PI 및 감광성 재료 산업에서 쌓아온 노하우를 이용해 PID 개발에 착수했다”며 “일본 제조사들이 시장을 장악하고 있는 만큼 중장기 양산 과제로 상정하고 있다”고 말했다.