반도체용 소재 포트폴리오 강화

OLED 재료용 D₂O 수급 안정화도 목적

솔브레인이 희가스 전문업체 에프알디에 지분 투자를 단행했다. 기존 반도체용 소재 포트폴리오를 강화하는 한편, OLED용 중수소 재료 생산을 위한 산화듀테륨(D₂O) 수급 안정화 목적도 엿보인다. 솔브레인은 지난해 인수한 OLED 재료 리사이클 업체 씨엠디엘을 통해 유기재료 OEM(주문자상표부착생산) 사업도 영위하고 있다.

솔브레인, 에프알디에 전략적 지분 투자

3일 이 사안에 정통한 관계자는 “솔브레인이 최근 에프알디 지분을 20% 안팎 매입했다”며 “경영권 인수 목적은 아니고 사업 포트폴리오 다변화를 위한 전략적 투자”라고 말했다. 아직 솔브레인⋅솔브레인홀딩스가 3분기 보고서를 제출하지 않았기 때문에 정확한 지분율은 파악되지 않는다. 에프알디는 비상장 회사로 분기보고나 ‘5% 지분공시(주식 대량보유 상황보고)’ 의무가 없다. 다만 20% 지분이라면 박규홍 에프알디 대표의 지분율(40.99%) 다음으로 많다.

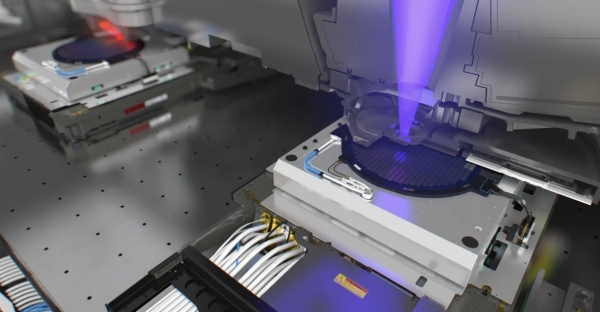

에프알디는 반도체 식각 공정에 쓰이는 제논⋅크립톤 등 희가스 공급사로 유명하다. 흔히 비활성 기체로 불리는 희가스는 주기율표 18족 원소를 뜻한다. 반도체 산업에서는 식각공정 외에 노광공정에서 DUV(심자외선) 빛을 만들기 위해 희가스를 사용하기도 한다.

지난해 초 러시아⋅우크라이나 전쟁이 발발하면서 국내 제논⋅크립톤과 함께 네온 가격이 치솟았다. 우리나라 가스 정제 업체들이 주로 우크라이나 지역 제철소에서 포집된 희가스를 수입해 순도를 높여 반도체 업체에 공급해온 탓이다. 국내 수입 가격을 기준으로 전쟁 직전인 2022년 1월 1톤당 12만1900달러였던 네온 가격은 6월 290만9000달러까지 급등한 바 있다. 반년만에 수입가가 23배 이상 뛴 것이다.

최근 희가스 가격은 전쟁 이전 수준으로 돌아오기는 했지만, 미래 반도체 후방 공급망 안정화를 위해 희가스 서플라이체인을 다변화해야 한다는 요구가 높다. 솔브레인의 에프알디 지분투자는 이 같은 업계 니즈를 반영한 것으로 풀이된다.

솔브레인, 산화듀테륨 수급 안정화도 추구

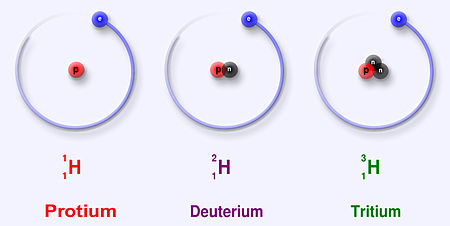

한편 솔브레인은 이번 지분 투자와 함께 에프알디 측에 산화듀테륨 구매와 관련한 협약도 타진한 것으로 알려졌다. 산화듀테륨은 OLED 중수소 재료 생산을 위한 필수 소재다. 중수소는 OLED 재료의 수명⋅휘도(밝기)를 개선해준다는 점에서 최근 적용이 확대되는 소재다.

LG디스플레이가 수명이 취약이 청색 재료에 먼저 도입한 이후 적색⋅녹색으로도 적용 범위가 확대되는 중이다. 그러나 산화듀테륨은 원자로 감속재로 활용되기에 국제적으로 생산⋅유통에 제약이 크다. 국제적으로 산화듀테륨을 생산하는 국가는 미국⋅러시아⋅캐나다⋅인도 정도다.

따라서 중수소 OLED 재료 사업을 위해서는 산화듀테륨 수급 안정화가 선행돼야 한다. 에프알디는 희가스 외에 산화듀테륨 가스 공급 사업도 영위하고 있으며, 이를 위해 이미 해외에서 다량의 산화듀테륨을 수입하고 있는 것으로 전해졌다. 에프알디는 산화듀테륨을 가스화 해 금속 표면처리용으로 공급하는데, 원재료 일부를 OLED용으로 할애해 OLED 재료 사업에 활용할 수 있다.

솔브레인은 지난해 솔브레인홀딩스를 통해 OLED 재료 리사이클 업체 씨엠디엘을 인수했다. 이 회사 리사이클 사업은 삼성디스플레이가 OLED 생산라인에서 사용한 재료를 수거한 뒤, 순도를 높여 재공급하는 구조다.

이 외에 덕산네오룩스⋅SFC⋅LG화학 같은 기존 OLED 재료 업체가 개발한 신규 재료를 OEM 방식으로 공급하는 사업도 영위하고 있다. 리사이클 사업을 위해서라면 산화듀테륨이 필요 없다. 최근 디스플레이 업계가 중수소 재료를 확대적용 하고 있다는 점을 감안하면 OEM 사업에는 산화듀테륨 수급 안정화가 반드시 필요하다.

한 디스플레이 산업 전문가는 “산화듀테륨의 비싼 가격과 제한된 공급망을 감안하면, 솔브레인이 에프알디 지분 투자를 통해 중수소 재료 사업에서 얻는 이득이 매우 크다”고 말했다.