◇ 자율주행차의 눈' 적외선 센서용 반도체 소재 개발

한국표준과학연구원은 초고감도 단파장 적외선(SWIR) 센서에 쓰이는 반도체 소재를 개발했다고 30일 밝혔다. 적외선 센서는 우리 눈으로 볼 수 없는 영역의 빛을 감지해 전기 신호로 변환한다.

특히 파장 길이 1.4∼3.0㎛(마이크로미터·100만분의 1m) 대역 단파장 적외선은 연기, 안개 등도 쉽게 투과하며 물체 고유의 빛 스펙트럼을 탐지할 수 있어 자율주행 차량 카메라, 사물인터넷(IoT) 센서의 '눈'(眼)으로 불린다.

SWIR 센서는 어두운 환경에서도 선명한 시각 정보를 제공할 수 있으며 물체에서 반사되는 적외선과 물체가 방출하는 적외선 모두를 탐지할 수 있다.

◇ 리튬이온전지 성능 높일 실리콘 음극재 개발

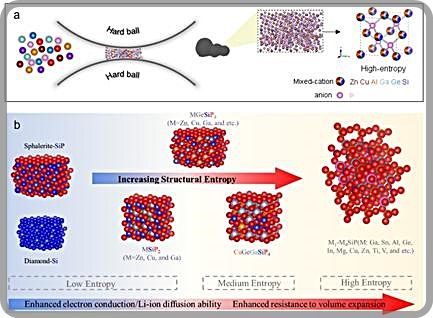

한국연구재단은 성균관대학교 박호석 교수팀이 실리콘 기반 고엔트로피 합금(high entropy alloy) 소재를 통해 고용량, 장수명 리튬이온전지 음극소재 개발에 성공했다고 27일 밝혔다.

고엔트로피 합금은 주된 원소에 보조 원소를 더하는 일반적인 합금과는 달리 주된 원소없이 여러 원소를 5% 이상으로 비교적 동등한 비율로 혼합한다.

고에너지 볼밀링 합성법을 사용해 합성방법의 공정을 최소화하면서 고용량의 실리콘(Si), 고반응성의 인(P), 빠른 리튬이온 전도성을 가진 게르마늄(Ge), 자가 복원력을 가진 액체 금속의 갈륨(Ga)의 장점을 도입한 GaGeSiP3 소재를 개발하는 데 성공했다.

개발된 GaGeSiP3 소재는 고전류 밀도에서도 949mAh/g의 높은 율속(충방전 속도를 높임에 따른 용량 유지율이 좋아지거나 나빠지는 특성) 용량을 보였고 2000회 충·방전 이후에도 1121mAh/g의 높은 용량을 유지하는 것으로 확인됐다.

◇ 산림 탄소저장량, 드론라이다로 측정

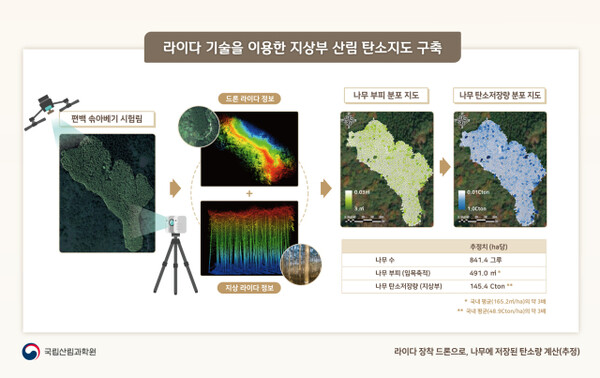

산림청 국립산림과학원은 고창 문수산에 위치한 편백 솎아베기 시험림을 대상으로 드론라이다 기술을 활용해 나무 한 그루당 임목축적량과 탄소저장량을 알 수 있는 탄소지도를 제작했다고 30일 밝혔다.

드론라이다는 3D 레이저스캐너 장비인 라이다(LiDAR)를 드론에 탑재해 레이저를 목표물에 발사해 사물과 그 주변을 정확하게 파악한다.

이번에 공개한 편백림의 지상부 탄소지도는 지난 20년간 꾸준히 솎아베기 시험연구를 추진해 온 장기연구의 효과를 과학적으로 검증한 귀중한 사례이다. 과거 조림부터 육성, 목재 이용을 위한 수확까지 인력 중심으로 이루어지던 산림관리의 전 과정을 첨단장비와 디지털 기술 중심으로 전환했다는 점에서 의미가 크다.

◇ 에너지연, 반도체·디스플레이 공정 중 온실가스 'N₂O' 분해 촉매 개발

한국에너지기술연구원 수소융복합소재연구실의 이신근 박사팀이 반도체·디스플레이 생산 공정에서 배출되는 아산화질소(N₂O)를 공기 주성분인 질소(N₂)와 산소(O₂)로 분해하는 촉매를 개발했다.

연구진은 N₂O 분해 촉매 성능과 내구성을 높이기 위해 달걀껍질을 닮은 에그쉘 구조 촉매를 적용했다. 촉매 내부에 열·힘에 잘 견디는 알루미나 지지체를 활용했으며, 둥근 표면을 따라 구리 촉매를 고르게 퍼트려 N₂O 반응도를 높이고 분해 성능을 향상시켰다.

연구진은 현재 분해 촉매로 쓰이는 고가의 루테늄보다 매우 저렴하며 우수한 산화환원반응을 가진 구리를 촉매로 적용했다. 지지체 표면을 따라 얇고 고르게 분산된 구리는 N₂O 분해 반응을 일으키는 표면적을 극대화한다. 이를 통해 표면에 흡착된 N₂O는 N₂와 O₂로 빠르게 전환돼 N₂O로 화합되는 것을 방지한다.

◇ KAIST 연구팀, 강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

한국과학기술원(KAIST)은 물리학과 양용수 교수 연구팀이 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명했다고 30일 밝혔다.

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 아칸소대 물리학과 로랑 벨라이쉬 교수 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다.

소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존 대비 1만 배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시된 것으로 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

이에 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다.

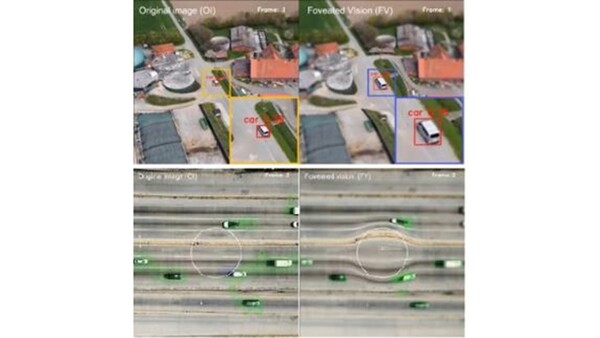

◇ 독수리 눈 닮은 물체 감지 카메라 개발

기초과학연구원(IBS)은 나노입자연구단 김대형 부연구단장과 송영민 광주과학기술원(GIST) 교수 공동 연구팀이 새 눈의 구조와 기능을 모방해 자외선도 감지할 수 있는 카메라를 개발했다고 30일 밝혔다.

독수리의 눈은 높은 나무 위에서 서식하는 생존 환경에 적응해 망막 중심와(황반)가 깊고 좁은 모양으로 진화했다. 이런 눈 구조 덕분에 수 ㎞ 떨어진 곳에서도 움직이는 먹잇감을 포착할 수 있다.

우수한 전기적·광학적 특성을 가진 페로브스카이트(부도체·반도체·도체의 성질은 물론 초전도 현상까지 갖는 산화물)를 활용, 서로 다른 파장 영역을 흡수하는 네 종류의 페로브스카이트 물질을 사용해 광센서를 제작한 뒤 이를 쌓아 올려 색 필터 없이도 색을 구분할 수 있는 센서를 구현했다.

줌 렌즈를 이용해 물체를 확대하는 방식의 기존 카메라는 주변부는 인지하기 어렵지만, 연구팀이 개발한 물체 감지 특화 카메라는 중심부뿐만 아니라 주변부 시야도 제공할 수 있다.

◇ 기계硏 '배관 누설' 먼거리서 소리로 실시간 감지한다

원거리에서 소리로 배관 누설위치를 실시간 파악할 수 있는 기술이 개발됐다.

한국기계연구원은 우정한 선임연구원 연구팀이 배관 누설사고 발생 시 음향센서를 이용해 먼거리에서 실시간으로 해당 위치를 탐지할 수 있는 기술을 국내 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

이 기술은 방향탐지가 가능한 4채널 음향센서 모듈들을 분산배치해 누설 발생 위치를 즉각 추정할 수 있는 시스템으로 3D 가상공간과 CCTV에서 추정한 위치정보를 확인해 사고 시 작업자가 신속하게 해당 위치를 확인해 대응할 수 있다.

기존에는 음향의 크기를 나타내는 음압(Acoustic pressure)만을 주로 이용했고 누설지점에 근거리로 접근해야만 정확한 위치를 파악할 수 있어 안전성이 떨어졌다. 또 모듈 당 100여 채널의 음향센서를 이용하는 고비용 장비를 활용해야 했다.

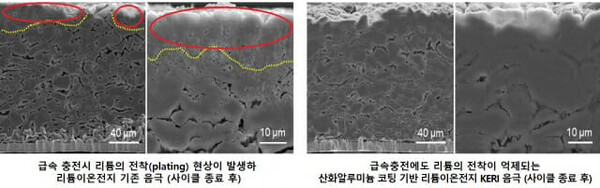

◇ 전기연, 전기차 급속충전에도 안정적인 리튬이온전지 개발

한국전기연구원(KERI, 이하 전기연) 전기소재공정연구센터 최정희 박사팀은 한양대 이종원 교수팀, 경희대 박민식 교수팀과 함께 '산화알루미늄 코팅 기반 음극 표면처리 기술' 개발에 성공했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 리튬이온전지 음극 극판 표면에 1㎛(마이크로미터) 이하의 아주 작은 산화알루미늄 입자를 부분 코팅함으로써 기술 개발에 성공했다.

산화알루미늄은 가격이 저렴하고 전기 절연성이 우수하다. 또 내열성, 화학적 안정성, 기계적 특성 등을 갖춰 각종 세라믹 분야에서 널리 쓰인다.

연구팀은 산화알루미늄 입자가 리튬이온전지 음극과 전해질 간 계면(interface·2개 상(相) 사이 경계면)을 효과적으로 제어하고, 리튬 이온의 빠른 이동을 유도한다는 것을 확인했다.