CXL 스타트업 3사, 올해 투자 유치 잇달아 성공

스위치⋅컨트롤러, CXL 스타트업이 잘 할 수 있는 분야

올해 스타트업 전반이 극심한 투자 가뭄 탓에 홍역을 치른 것과 달리, CXL(Compute Express Link) 기반 스타트업들에게는 뭉칫돈이 몰리고 있다. CXL은 아직 컴퓨팅 기업들과 메모리 제조사들이 한창 규격을 논하는 단계다. 시장 개화까지는 갈길이 멀지만 스위치⋅컨트롤러 기술에 특화된 스타트업들을 중심으로 시장 선점 경쟁이 치열하다.

CXL 스타트업 3사, 투자 유치 잇달아 성공

SoC(시스템온칩)용 메모리 솔루션 개발사 프라임마스는 최근 93억원 규모의 ‘프리A(Pre A)’ 투자를 유치했다. 이 회사는 지난 1월 설립돼 업력 만 1년이 채 되지 않았고, 최근 스타트업으로 유입되는 자금이 크게 줄었다는 점에서 이례적이다. 프라임마스는 SK하이닉스에서 메모리 반도체 솔루션 개발 총괄을 역임한 박일 전 부사장이 박사급 연구원 9명을 이끌고 설립한 회사다.

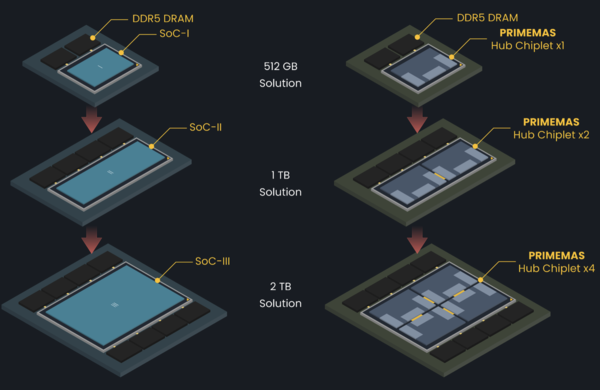

프라임마스의 ‘허브 칩렛(Hub Chiplet)’은 SoC에 붙는 메모리 용량을 무한대로 확장할 수 있는 솔루션이다. 기존 SoC들은 매모리 용량을 확장하기 위해 추가 메모리 컨트롤러를 붙이거나, 다양한 메모리 규격을 지원할 수 있게 컨트롤러 설계를 수정해야 한다. 이는 사실상 SoC를 처음부터 설계하는 정도의 수고를 동반한다.

허브 칩렛 기술을 활용하면 SoC 컨트롤러를 기초부터 설계할 필요 없이 메모리 용량을 확장할 수 있다. 이를 통해 24~30개월 걸리던 SoC 개발 속도를 6개월 정도로 단축할 수 있다는 게 프라임마스의 설명이다. 허브 칩렛은 특히 CXL 및 AI(인공지능) 가속기와의 연결에 특화돼 반도체 업계 안팎의 주목을 받고 있다.

CXL 전문 팹리스를 표방하는 파네시아도 지난 9월 160억원 규모의 시드 투자를 완료했다. 파네시아는 정명수 KAIST 전기및전자공학부 교수와 석박사 인력들이 지난 2022년 설립한 교원창업기업이다. 메모리 확장장치와 가속기, 프로세서 등 다양한 시스템들을 연결하는 CXL 인터페이스에 특화됐다. 특히 파네시아는 최근 발표된 CXL 3.1 규격에서 스위치 관련 IP(설계자산) 원천특허를 보유하고 있다는 점에서 눈길을 끈다.

지난 1월에는 CXL 기반 메모리 솔루션 개발사 메티스엑스가 85억원 규모 시드 투자를 유치했다. 메티스엑스는 SK하이닉스에서 미래 아키텍처 개발을 담당했던 김진영 대표가 2022년 설립한 스타트업이다.

올해 CXL 스타트업 3사가 유치한 시드 자금 규모만 340억원에 이른다. 조만간 ‘시리즈A’ 투자에 나설 계획이어서 향후 1000억원 이상의 자금이 몰릴 것으로 예상된다. 한 투자 업계 전문가는 “올해 CXL과 조금이라도 관련 있는 반도체 관련 회사들의 주가가 크게 올랐는데, 이는 비상장 스타트업들에 투자 자금이 몰리는 기폭제가 됐다”고 설명했다.

스타트업 생태계 민간 지원기관인 스타트업얼라이언스가 자체 조사한 투자 동향 자료에 따르면 올해 상반기 스타트업에 대한 투자 건수는 584건, 투자 금액은 2조3226억원으로 집계됐다. 지난해 상반기 투자 건수(998건)와 금액(7조3199억원)과 비교하면 각각 41.5%, 68.3% 줄었다.

CXL 스위치⋅컨트롤러, 스타트업이 잘 할 수 있는 분야

CXL 스타트업들이 미래에 그리는 비즈니스 청사진은 SSD(솔리드스테이트드라이브) 컨트롤러 전문 팹리스인 파두와 비슷하다. 비록 상장 후 여러 논란에 시달리고 있지만, 파두는 초대형 기업들이 주름잡는 메모리 산업에서 스타트업이 잘 할 수 있는 시장을 찾아 사업화에 성공했다.

CXL 역시 기본 산업의 구조는 인텔⋅AMD 등 프로세서 회사들과 삼성전자⋅SK하이닉스 등 거대 기업들이 짜고 있다. 다만 스위치⋅컨트롤러 등의 분야는 여러 스타트업들이 등장해 틈새를 메우게 될 것으로 기대된다.

CXL은 CPU⋅GPU⋅NPU 등 동일 시스템 내 여러 프로세서들이 같이 쓸 수 있는 ‘메모리 풀(Memory Pool)’을 만들어 연산에 쓰자는 게 골자다. 각각의 프로세서가 자체 메모리를 가질 필요가 없어 전체 메모리 구매량이 줄고, 메모리 가동률을 끌어올릴 수 있다. ‘놀고 있는 메모리'를 줄이자는 것이다. 이를 데이터센터에 적용하면 서버 투자비를 획기적으로 절감할 수 있는 셈이다.

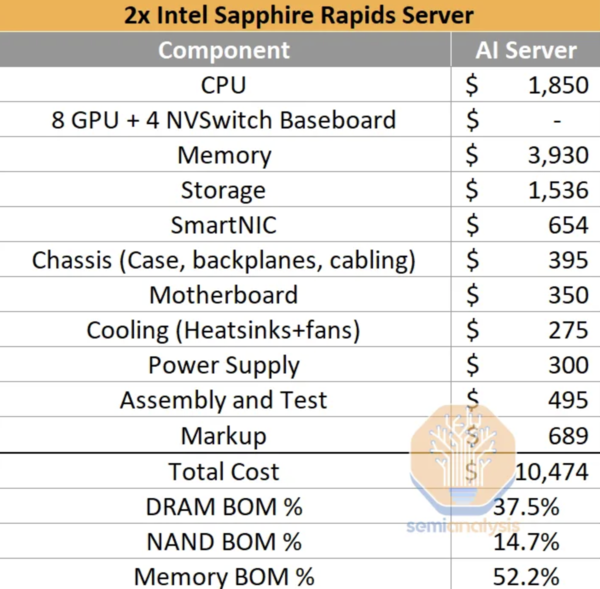

인텔 ‘사파이어 래피즈’가 탑재된 서버 1대 가격(1만474달러)에서 D램(1TB 기준)의 차지하는 원가는 3930달러로, 비중으로는 40%에 달한다(세미애널리시스 분석).

다만 비싼 D램을 여러 프로세서들이 하나의 메모리 풀로써 공유하며 사용하기 위해서는 둘 사이의 규격을 변환하기 위한 CXL 스위치가 필요하다. 또 여러 프로세서에서 받은 명령의 우선순위를 정하고, 정보를 효율적으로 주고 받게 하는 장치도 필수다. 이 역할을 CXL 컨트롤러가 담당한다.

스타트업들이 CPU⋅GPU를 설계거나, D램을 제조할 수는 없어도 CLX 스위치⋅컨트롤러를 설계할 수는 있다. 향후 CXL 시장이 개화하면 서버 수요기업들이 투자 최적화를 위해 다양한 스위치⋅컨트롤러 중에 골라 쓰려 할 것이기 때문이다. 삼성전자⋅SK하이닉스 등 D램 업체들은 이들 스타트업과의 협업을 통해 스위치⋅컨트롤러가 탑재된 일체형 솔루션을 서버 회사에 제안할 수도 있다.

한 반도체 업계 전문가는 “CXL은 아직 시장 초창기라는 점에서 어떤 식으로 발전해 나갈지는 확신할 수 없다”면서도 “이전 SSD 시장을 생각하면 스위치⋅컨트롤러 분야에는 다양한 스타트업들이 진입할 수 있을 것”이라고 설명했다.