스마트 서비스 제공을 위한 인프라

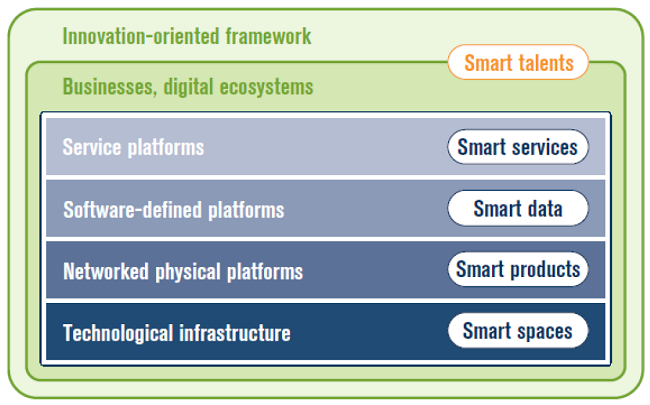

아카텍(Acatech)은 기술적으로는 새로운 협력 형태가 신규 디지털 인프라를 통해 현실화된다고 정의한다.(▶제조기반 스마트서비스의 특성-2 참고) 그리고 디지털 인프라 계층 모델을 분류하고 있다.

디지털 인프라 계층 모델. (자료= Acatech (2015), DFKI/acatech/Accenture)

디지털 인프라 계층 모델. (자료= Acatech (2015), DFKI/acatech/Accenture)

디지털 인프라의 최하위 계층인 ‘기술 인프라(Technical Infrastructure)’는 스마트 스페이스로, 지능형 환경을 말한다. 이런 환경에서 지능적이고 디지털로 연결이 가능한 사물, 기기, 기계(스마트 제품)가 네트워크로 연결된다. 전제 조건은 이를 위한 성능 좋은 기술 인프라 기반이다. 광대역 네트워크가 전국으로 확산돼야 한다. 뿐만 아니라 영역별로 특화해 지연시간에 대해 보증해야 데이터 분석과 이 분석에 기반을 둔 스마트 서비스를 실시간으로 제공할 수 있다. 기술 인프라는 조만간 다가올 경제 및 사회 패러다임 전환에서 시스템적으로 중요한 역할을 한다.

최하위 기술 인프라 바로 위의 계층인 ‘네트워크로 연결된 물리적 플랫폼(networked physical platform, NPP)’에서는 제품들이 서로 연결된다.

스마트 제품은 제조 기계를 의미한다. 동시에 자신의 가상 이미지를 뜻하기도 한다. 제품들은 스마트해질 수 있다. 제품들은 스스로 제조·사용되는연혁을 알고 능동적으로 결정할 수 있기 때문이다.

NPP에서 생성된 데이터는 다음 상위 계층, 즉 ‘소프트웨어로 정의된 플랫폼 (software defined platform, SDP)’에서 통합되고 추가로 처리된다. 이 계층에서 데이터는 복잡한 알고리즘을 이용해 수집· 조합·평가된다. 정제된 데이터를 SDP는 스마트 서비스 공급자에게 제공한다. 이러한 데이터는 가상화를 통해 서비스 플랫폼(Service Platform, SP)이 물리적 객체와 동시에 특정 제조업체의 스마트 제품에 묶이지 않도록 자유롭게 해준다. 이와 함께 SDP는 이기종의 물리적인 시스템과 서비스를 위한 기술적 통합 계층을 형성한다. 데이터는 결과적으로 포괄적인 서비스 엔지니어링, 즉 새로운 서비스를 체계적으로 개발하는 것과 결합해 SP 계층에서 스마트 서비스로 고부가가치화 된다.

SP는 경영적인 통합 계층 역할을 한다. 그 이유는 SP가 관계자들과 마찰 없이, 계속해서, 자동으로 진행되는, 법적으로 안전한 협업, 지식의 교환 및 제품·서비스·데이터의 유통을 위해 필수적인 프레임 워크를 사전에 제공하기 때문이다. SP 계층 위에서 공급업체들은 디지털 생태계(digital ecosystem, DP)에 연결된다.

성공적인 새로운 비즈니스 모델은 복잡한 스마트 제품과 스마트 서비스가 조합되는 곳에서만 창출된다. 이는 또한 잘 훈련 된 직원(스마트 인재)이 전체를 조직화될 때에 비로소 가능하다.

데이터 기반 서비스 유형

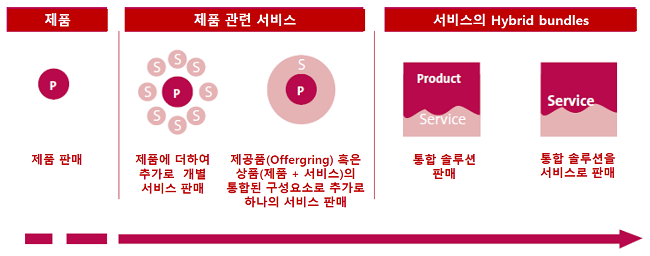

독일기계·설비산업협회(VDMA)의 장학재단 Impus Stiftung(이하 Impuls)는 스마트 서비스(벨트)에서 논하는 데이터 기반 비즈니스를 힐든브랜드(Hildenbrand) 등이 2006년 쓴 논문(Hildenbrand et al. 2006)의 제품 기반 서비스 분류방식을 이용해 4가지로 설명한다. △개별 서비스 추가 판매 △서비스를 제공품(Offering) 혹은 상품(제품과 서비스의 결합)의 통합된 일부분으로 판매 △통합된 솔루션으로 판매 △통합된 솔루션을 서비스로 판매 등으로 분류한다.

데이터 기반 서비스의 유형. (자료=Impuls, 2015, Hildenbrand et al., 2006)

데이터 기반 서비스의 유형. (자료=Impuls, 2015, Hildenbrand et al., 2006)

독일 기계·설비산업의 데이터 기반 비즈니스 준비도

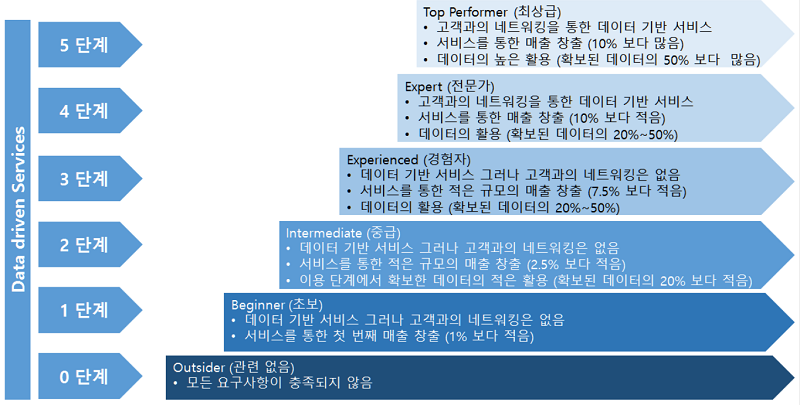

Impuls는 2015년 보고서 ‘스마트 서비스 벨트’에서 “독일 기업들은 고품질의 제품을 제공하는 공급자에서 매력적이고 유연한 스마트 서비스를 제공하는 공급자로 방향을 바꾸는 것에 아직도 많이 주저하고 있다”고 평가했다.

이터 기반 비즈니스 준비도. 모집단 수는 259곳이고, 20명 이상의 직원을 보유한 기업만 반영했다. (자료=Impuls, 2015, VDMA 회원 설문조사, 2015; IW 미래 패널 2015의 26번째 설문조사)

이터 기반 비즈니스 준비도. 모집단 수는 259곳이고, 20명 이상의 직원을 보유한 기업만 반영했다. (자료=Impuls, 2015, VDMA 회원 설문조사, 2015; IW 미래 패널 2015의 26번째 설문조사)

Impuls는 제공되는 스마트 서비스 수준을 5단계로 분류한다. 2015년 당시 독일 기계·설비 산업 조사 결과에 따르면 0~5단계까지 각각 84.1%, 5.5%, 5.2%, 3.9%, 0.6%, 0.6%를 차지하는 것으로 나타났다.