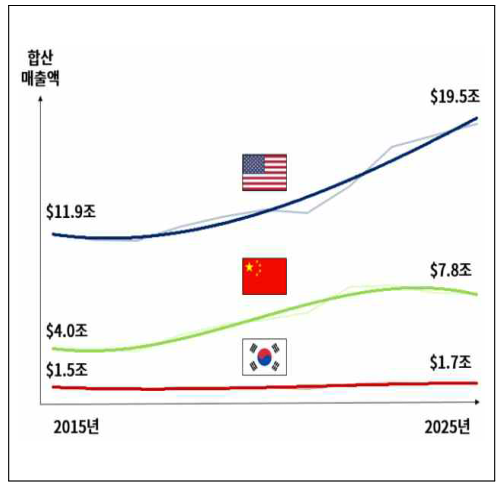

10년간 매출액 성장률 中 95%, 미국 63%, 한국 15% 순

中 ‘신흥강자의 급증’, 美 ‘AI 빠른 탈바꿈’, 韓 ‘금융업 위주 늘어’

지난 10년간 글로벌 2천대기업의 성장세를 국가별로 분석해 본 결과 중국 기업들의 성장속도가 한국보다 6.3배나 더 빠른 것으로 나타났다. 이 기간 2천대기업에 속한 중국 기업들의 매출액 총합은 무려 배 가까이 급증해 중국 기업생태계의 압도적인 힘을 보여준 것으로 풀이된다. 반면 우리나라 2천대기업는 오히려 줄었고, 신규 편입 기업들도 금융업 위주여서 첨단 업종이 주도하는 선진국보다 산업 체질이 취약한 것으로 나타났다.

대한상공회의소(회장 최태원)는 지난 23일 미국 경제지 포브스(Forbes) 통계를 분석한 ‘글로벌 2천대기업의 변화로 본 韓美中 기업삼국지’보고서에서 글로벌 2000에 속한 미국 기업은 10년전(2015년) 575개에서 현재 612개로 늘어났다고 밝혔다. 이 기간 중국은 180개에서 275개로 급증한 반면, 한국은 66개에서 62개로 오히려 줄었다. 중국 기업생태계에 ‘신흥 강자’들이 대거 출현하면서(10년간 52.7%↑) 지구촌의 판도를 바꾸고 있는 셈이다.

포브스의 글로벌 2000은 시장 영향력, 재무 건전성, 수익성이 좋은 선도(leading) 기업을 모은 것으로 국가별로 분석하면 그 나라 ‘기업생태계의 힘’을 나타낸다고 볼 수 있다.

기업생태계의 성장세도 한국은 미국과 중국보다 크게 뒤쳐졌다. 글로벌 2000대기업 중 한국 생태계(한국기업의 합산매출액)가 10년간 15% 늘어난(2015년 1.5조달러 → 2025년 1.7조달러) 반면, 미국은 63%(11.9조달러 → 19.5조달러)나 성장했다. 이 기간 중국은 배 가까운 95%(4조달러 → 7.8조달러) 급신장했다. 성장속도가 한국의 6.3배에 달하는 셈이다.

대한상의는 “중국의 기업생태계가 ‘신흥 강자’를 배출해서 힘을 키웠다면, 미국은 ‘AI 등 첨단 IT를 활용한 빠른 탈바꿈’을 특징으로 꼽을 수 있다”고 설명했다.

실제 미국은 엔비디아(매출 성장률 2,787%), 유나이티드헬스(314%), 마이크로소프트(281%), CVS헬스(267%) 등 첨단산업·헬스케어 기업이 성장을 주도했으며 스톤X(금융상품 중개, 매출액 1,083억달러), 테슬라(전기차, 957억달러), 우버(차량공유, 439억달러) 등 새로운 분야의 기업들이 신규 진입하며 기업생태계의 속도를 올렸다. 여기에 실리콘밸리·뉴욕·보스턴 등 세계적인 창업생태계를 바탕으로 에어비앤비(숙박공유), 도어대시(음식배달), 블록(모바일결제) 등 IT 기업들이 명단에 이름을 올리며 새로운 성장을 만들어냈다.

중국은 알리바바(이커머스, 1,188%), BYD(전기차, 1,098%), 텐센트홀딩스(온라인미디어·게임, 671%), BOE테크놀로지(디스플레이, 393%) 등 첨단기술·IT 분야 기업들이 주로 성장을 이끌었다. 또 파워차이나(에너지, 849억달러), 샤오미(전자제품, 509억달러), 디디글로벌(차량공유, 286억달러), 디지털차이나그룹(IT서비스, 181억달러) 등 에너지, 제조업, IT를 포함한 다양한 산업군에서 글로벌 2000으로 진입하며 몸집을 키웠다.

반면 한국은 SK하이닉스(215%), KB금융그룹(162%), 하나금융그룹(106%), LG화학(67%) 등 제조업과 금융업이 성장을 이끌었으며, 새롭게 등재된 기업은 주로 금융업(삼성증권, 카카오뱅크, 키움증권, iM금융그룹, 미래에셋금융그룹 등)인 것으로 나타났다.

이같은 분석 결과에 대해 대한상의는 ▲성장 기업에 규제보다 보상 ▲성장형 프로젝트에 지원 ▲규모별→산업별 전략 등을 제언했다.

대한상의는 “한국기업 생태계는 기업이 성장할수록 ‘지원’은 줄고 ‘규제’는 늘어나는 역진적 구조로, 기업이 위험을 감수해 가며 성장할 유인이 적은 상황”이라고 설명했다. 실제 김영주 부산대 교수가 12개 주요 법률(상법, 공정거래법, 외부감사법 등)을 조사한 결과, 중소기업에서 중견기업이 되면 규제가 94개로 늘고, 중견에서 대기업을 넘어 상호출자제한기업집단이 되면 343개까지 증가한다.

최태원 대한상의 회장은 앞서 이달초 기업성장포럼 출범식에서 이를 위해 우선 메가샌드박스라도 활용해 일정 지역, 일정 업종에서라도 규제 개선이 필요하다고 언급하기도 했다. 지역에 ‘규제 Zero 실험장’을 만들어 기업들이 AI 등 첨단산업에 투자할 수 있는 여건을 만들자는 뜻이다. 실제 미국 실리콘밸리는 발전 가능성이 있는 신기술·신사업에 대해 ‘해를 끼치지 않는(Do no harm)’ 최소한의 규제 원칙을 적용해 수많은 기술혁신과 유니콘 기업의 산실이 됐다.

대한상의는 이와 함께 지원은 ‘균등하게 나누기’보다 ‘될만한 프로젝트’에 집중할 것을 권했다. 영국의 ‘섹터 딜(Sector Deal)’을 참고해 산업계에서 투자 프로젝트를 제안하고 정부가 협상을 거쳐 프로젝트에 매칭 지원하면 프로젝트에 속해있는 대·중소기업 모두에게 필요한 지원이 분배된다는 설명이다.

마지막으로 규제의 경우 ‘사전규제보다는 사후처벌’, ‘규모별보다 산업별 제한’으로 전환해야 한다고 강조했다. 대한상의는 “반도체, AI 등과 같이 대규모 투자와 규모의 경제가 필요한 첨단산업군에 한해서라도 우선적으로 차등규제를 제외시켜 산업경쟁력을 지켜야 한다”며 이를 위해 ‘첨단전략산업법’을 개정해 전략기술에 대해 규제 예외 조항을 삽입하는 방안도 검토할 만하다고 제안했다.