◇ 웨어러블 기기용 전고체배터리 개발 본격화…국비 250억 투입

산업통상자원부는 소형 전고체 배터리로 쓰일 것으로 기대되는 고분자계 전고체 배터리 기술 개발을 맡을 연구개발 기관을 선정해 본격적 사업에 착수한다고 19일 밝혔다. 고분자계 전고체 배터리 개발 사업 기관으로는 아모그린텍, 충남대학교, 한국광기술원 등이 선정됐다.

이번 사업은 급성장하는 소형 IT 및 웨어러블 기기 시장을 겨냥한 전고체 배터리 개발을 목표로 한다. 사업 기간은 2025년부터 2028년까지로 국비 250억원, 민간 108억원 등 총 358억원이 투입된다.

고분자계 전고체 배터리는 스마트워치, 가상현실(VR) 헤드셋, 무선 이어폰, 스마트링 등 인체 밀착형 소형 기기 탑재를 위해 경량화·고에너지 밀도·고안전성을 동시에 만족하는 것을 핵심 목표로 한다.

◇ 국립한밭대 김정현 교수 연구팀, 차세대 공기극 설계 성과 발표

국립한밭대학교 신소재공학과 김정현 교수 연구팀이 차세대 고체산화물 연료전지(SOFC) 공기극 설계에 핵심이 되는 산화 분위기에서의 금속(Metal) Co 용출(Exsolution) 메커니즘을 규명하고, 이를 통해 연료전지 성능을 비약적으로 향상할 수 있는 가능성을 입증했다.

23일 국립한밭대에 따르면 이번 연구는 박정윤 석사과정생이 제1저자로 참여했으며, 에너지 소재 및 전기화학 분야의 권위 있는 국제 SCI 학술지 ‘Journal of Power Sources’에 ‘Metal Co exsolution for catalystdesign and electrochemical enhancement of non-stoichiometric solid oxide fuel cell cathodes’라는 제목으로 지난 21일 온라인 게재됐다.

연구팀은 비화학량론 조성의 고체산화물 연료전지 공기극 표면에서 산화 분위기 하에 나타나는 Metal Co 용출의 메커니즘을 분석했으며 조성 변화에 따른 차이를 규명했다.

◇ KAIST 연구팀, 수전해 시스템 촉매 수명 예측지표 개발

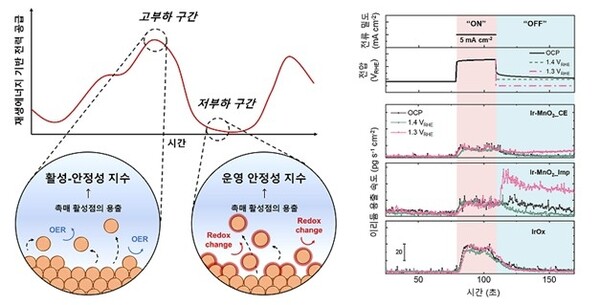

한국과학기술원(KAIST)은 생명화학공학과 정동영 교수 연구팀이 수전해 시스템에서 촉매의 실질적인 수명을 예측할 수 있는 새로운 평가 지표 '운영 안정성 지수'를 개발했다고 21일 밝혔다. 연구팀은 수전해 시스템이 꺼지거나 낮은 부하로 운전될 때 발생할 수 있는 촉매 및 지지체의 열화 현상 촉매 손상이나 성능 저하 현상을 규명하고 이를 정량화할 수 있는 새로운 평가 지표를 제안했다.

운영 안정성 지수는 수전해 장비가 반복적으로 작동 및 정지하는 과정에서 발생하는 촉매 열화 정도를 수치로 반영함으로써 실제 운전 조건에서의 내구수명을 보다 정확하게 예측할 수 있도록 설계됐다.

예를 들어 운영 안정성 지수가 100%면 부하 변동 중에도 촉매가 전혀 손상되지 않는다는 뜻이고 99%면 매번 시스템이 꺼질 때마다 1%씩 촉매가 손상된다는 의미다.

이 지표를 통해 내구성을 고려한 운전 조건 최적화나 장수명 수전해 시스템 운영 전략 수립이 가능할 것으로 기대된다.

◇ 포스텍 연구팀, 원자보다 작은 강유전 현상 발견

포스텍은 21일 신소재공학과·반도체공학과 최시영 교수 연구팀이 부산대, 성균관대와 공동 연구를 통해 원자 크기보다 작은 강유전 현상을 발견했다고 밝혔다.

이 연구로 스마트폰, 컴퓨터 등 전자기기의 메모리가 정보를 저장하는 최소 단위인 도메인 크기의 한계를 극복할 수 있어 기존보다 수십배 작고 빠른 메모리를 만들 수 있을 것으로 기대된다. 기술이 상용화되면 스마트폰, 컴퓨터의 저장 용량과 속도가 크게 향상되고 인공지능(AI), 자율주행차처럼 고속 데이터 처리가 필요한 기술 발전이 가속화될 전망이다.

자연 광물인 브라운밀러라이트에서 발견한 강유전 현상(ferroelectricity)은 전기 신호에 따라 극성이 바뀌는 성질로, 정보를 저장하거나 지우는 메모리 소자의 핵심 원리다. 브라운밀러라이트는 철(Fe) 원자와 산소(O) 원자가 만든 사면체 층(FeO₄), 팔면체 층(FeO₆)이 번갈아 쌓인 독특한 구조로, 빵과 햄이 번갈아 쌓인 샌드위치 같은 것이다.

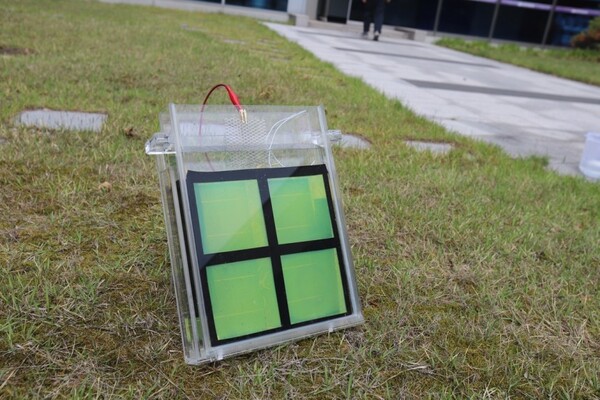

◇ 외부 전원 없이 태양광만으로 그린수소 생산

한국기계연구원 이지혜 박사 연구팀은 비스무트 바나데이트(BiVO₄) 광전극의 생산성을 높여 태양광만으로 그린수소를 생산하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

비스무트 바나데이트는 광 흡수도와 태양광-수소 변환 효율이 높아 수전해 장치의 광전극 소재로 주목받고 있다.

기존 비스무트 바나데이트 전구체 용액은 최대 100mM(밀리몰) 농도까지만 박막을 형성할 수 있어, 성능을 높이려면 8차례 이상의 코팅과 열처리 공정을 거쳐야 했다. 이 때문에 공정 속도가 느리고 생산성이 떨어지는 한계가 있었다.

연구팀은 아세틸아세톤, 아세틱 애시드, 디메틸설폭사이드를 최적의 비율로 혼합한 고농도의 비스무트 바나데이트 전구체 용액을 개발했다.

◇ GIST-동국대, 차세대 아연 이온 배터리 원천 기술 개발

광주과학기술원(GIST)은 중앙기기연구소 조용륜 박사와 동국대학교 안건형 교수 공동연구팀이 그래핀을 입힌 스테인리스강 포일을 활용해 아연 이온 배터리의 성능과 내구성을 크게 향상시킬 수 있는 원천 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

아연 이온 배터리는 리튬 이온 배터리보다 비용이 낮고 폭발 위험이 적으며, 자원 확보도 쉬워 차세대 대용량 에너지 저장 시스템(ESS)이나 재생에너지 분야에서 큰 관심을 받고 있다.

하지만 반복적인 충·방전 과정에서 성능이 급격히 저하되고, 수계 전해질로 인한 부식이 발생하기 쉬워 배터리 수명이 짧아지는 단점이 있었다.

연구팀은 이 같은 문제를 해결하기 위해 전류를 전달하는 얇은 금속판인 전류 집전체 표면에 그래핀을 얇고 균일하게 입히는 기술을 개발해 배터리의 안정성과 수명, 성능을 동시에 크게 개선했다.

◇ “잔류 리튬 수치 54%↓” 전기차 배터리 성능저하 막는다

한국에너지기술연구원 울산차세대전지연구개발센터 진우영, 차형연 박사 연구팀이 차세대 전기차 배터리의 핵심 소재인 하이 니켈 양극재의 난제를 해결했다.

연구팀은 그간 하이 니켈 양극재의 고질적 문제로 지적됐던 잔류 리튬 화합물의 위치를 새로이 규명하고 잔류 리튬을 최소화하는 설계 방안을 제시했다.

연구진은 기존 통념과 달리 잔류 리튬이 양극재 내부의 입자 사이에도 존재한다는 사실을 최초로 확인했다. 이를 통해 기존에 간과된 양극재 내부 구조가 배터리 성능과 수명 저하의 주요 요인 중 하나임을 규명하고 잔류 리튬 형성을 원천적으로 억제할 수 있는 설계 방향을 제안했다.

연구진은 고해상도 전자현미경, 질소 흡착 분석, 전자 에너지 손실 분광 등 최첨단 분석 기법을 활용해 양극재를 정밀 분석하고 입자 간의 미세한 틈에 잔류 리튬 화합물이 결정질 형태로 존재하며 성능 저하의 주된 원인 중 하나임을 확인했다.

◇ 재료연, 수소를 안전하게 저장·운송하는 '고체수소' 소재 개발

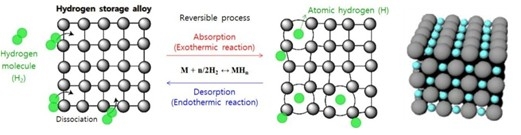

재료연구원은 고압 용기나 극저온 설비 없이 수소를 안전하게 저장하고 운송하는 고체수소 저장 소재를 세계 최초로 개발했다고 22일 밝혔다.

한국연구재단 지원을 받아 재료연구원 경량재료연구본부 김영민·서병찬 박사 연구팀이 이 기술을 개발했다.

상온에서 기체 상태인 수소는 고압(350∼700bar) 용기를 활용하거나 영하 253도로 액화시켜 부피를 줄여 저장한다.

그러나 이런 방식은 폭발 가능성이 있고 에너지를 과다하게 소모하면서 수소 자연 증발 문제가 있었다. 이를 해결하는 방법이 고체수소 저장 기술이다. 수소와 금속을 화학적으로 결합한 후 필요할 때 분리해 사용하는 형태여서 폭발 위험이 없고 장기간 저장·운송이 가능하다는 장점이 있다.

◇ "반도체 소재 상식 뒤집었다"…UNIST, '도메인 벽' 안정성 규명

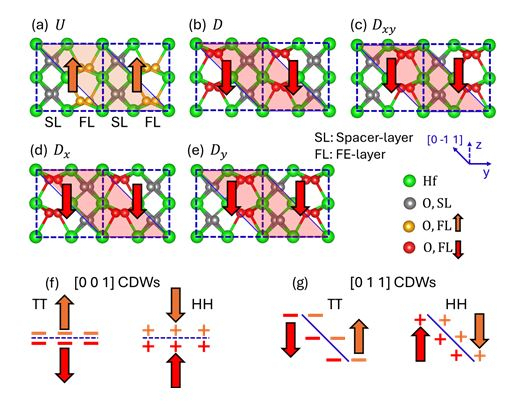

울산과학기술원(UNIST)은 이준희 반도체소재부품대학원 교수팀은 강유전체에서 '대전된 도메인 벽'이 가장 에너지가 낮은 상태로 여겨지는 벌크 영역보다 더 안정적으로 존재할 수 있다는 사실을 양자역학 기반 계산을 통해 입증했다고 22일 밝혔다.

강유전체는 외부에서 전기장을 가해 물질 내부의 분극 방향을 바꿀 수 있는 차세대 반도체 소재다.

이 소재 내부에는 서로 다른 분극 방향이 만나는 경계면인 도메인 벽이 형성되는데 형성에 필요한 에너지가 높고 일단 생겨도 쉽게 사라져 불안정하다고 알려져 있었다.

이 교수팀은 산화하프늄 강유전체의 특정 결정 방향에서 형성되는 대전된 도메인 벽이 오히려 벌크 영역보다 낮은 총 에너지 상태를 가질 수 있다는 사실을 이론적으로 확인했다.