◇ 반도체 한계 돌파할 새 금속물질 탄생

아주대 지능형반도체공학과·전자공학과 오일권 교수팀이 반도체를 더욱 작고 빠르게 만들 수 있는 새로운 금속 물질을 개발했다.

연구진은 기존에 상상 속에만 존재하던 특별한 금속을 실제로 만들어낸 것이다. 보통 금속은 얇게 만들수록 전기가 잘 통하지 않는 성질을 가지고 있지만, 새로운 물질은 정반대의 성질을 가지고 있다. 이는 마치 물이 얇은 관을 통과할 때 더 빠르게 흐르는 것과 비슷한 현상이라고 할 수 있다.

연구진은 이번에 개발한 새로운 물질이 앞으로 더욱 작고 빠른 반도체를 만드는 데 큰 도움이 될 것으로 기대했다. 또 인공지능, 빅데이터 등 미래 기술 발전에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상했다.

연구진은 이 새로운 물질을 미국 스탠포드대 전자공학과 에릭 팝 교수와 아시르 안티자르 칸 박사와 함께 개발했으며, 3일(한국시간) 글로벌 저명 학술지인 '사이언스(Science)'에 발표했다.

◇ DGIST '핵(씨앗) 단계서 반도체 나노결정' 도핑법 개발

대구경북과학기술원(DGIST) 에너지공학과 양지웅 교수팀은 반도체 나노결정의 성능을 높이기 위해 핵(씨앗) 단계에서 도핑을 제어하는 새로운 기술을 개발했다고 2일 밝혔다. 양 교수팀은 나노결정이 성장하기 전 단계인 나노클러스터 단계에서 도핑을 유도하는 핵생성 제어 도핑법을 개발했다.

이 기술을 활용해 ZnSe 반도체 나노결정에 안정적이고 정밀한 도핑을 구현하는데 성공했으며 도판트 종류에 따라 도핑 과정과 위치가 달라지는 이유도 규명했다.

기존의 II-VI 반도체 나노결정 도핑 연구는 주로 중금속인 CdSe를 사용했지만 Cd는 환경에 해롭고 안정성이 떨어지는 단점이 있었다.

이번 연구는 중금속을 사용하지 않는 나노결정에 적용 가능한 기술을 개발해 환경 문제를 해결하면서도 실질적인 응용 가능성을 높였다.

◇ 과기부 “바이오-AI반도체-양자기술에 R&D집중”

과학기술정보통신부가 올해 바이오, 인공지능(AI) 반도체, 양자 등 이른바 ‘3대 게임체인저 기술’ 연구개발(R&D)에 집중 투자하겠다는 계획을 밝혔다. 과기정통부가 2일 발표한 2025년도 연구개발사업 종합시행계획에 따르면 정부는 올해 과학기술 분야에 5조58억 원, 정보통신·방송(ICT) 분야에 1조3156억 원 등 총 6조3214억 원을 투입할 예정이다. 이는 전년 대비 21.2% 늘어난 것이다.

과학기술 분야에서는 바이오, AI반도체, 양자 등 3대 게임체인저 기술을 집중 육성한다. 또 차세대 디스플레이, 맞춤형 정밀의료 등 미래 유망기술에 대한 투자를 강화하기로 했다. 연구자들의 안정적인 연구 환경 조성을 위한 씨앗 연구, 연구생활장려금 등은 새로 도입한다.

◇ KAIST, 실리콘 뛰어넘는 다기능 반도체 소자 구현

차세대 2차원 반도체 나노소재로 주목받는 인듐 셀레나이드(InSe)는 실리콘 반도체보다 전자 이동도가 뛰어나고 포화 속도가 두 배 이상 빠르지만 활용 범위가 한정적이었다. 국내 연구진이 인듐 셀레나이드를 활용해 N형과 P형 반도체, 양극의 성능을 높일 수 있는 기술을 개발했다.

이가영 한국과학기술원(KAIST) 전기및전자공학부 교수 연구진은 나노 반도체 인듐 셀레나이드 기반의 양극성 다기능 트랜지스터를 개발했다고 30일 밝혔다. 인듐 셀레나이드는 인듐과 셀레늄으로 이뤄진 무기 화합물 반도체로, 2차원 층간 결합을 이루고 있는 물질이다.

연구진은 인듐 셀레나이드 소재로 정공을 만들어내기 위해 새로운 소자 구조를 설계했다. 인듐 셀레나이드 하부에 전극을 배치하고 금속과 반도체 접합 특성을 개선해 전자와 정공이 선택적으로 흐를 수 있는 양극성 특성을 구현하는 데 성공했다. 이번에 개발한 양극성 반도체 소자는 N형과 P형 트랜지스터에 모두 적용이 가능하다.

◇ 라용호 전북대 교수팀 박사과정생, 친환경 에너지·차세대 디스플레이 연구 '주목'

전북대학교는 라용호 공대 신소재공학부 정보소재공학전공 교수팀 박사과정생들이 친환경 그린수소 생산 및 이산화탄소 저감 기술과 차세대 디스플레이 기술 개발 등 미래 핵심 분야에서 우수한 연구 성과를 집대성하여 세계적 학술지에 잇따라 발표하며 주목받고 있다고 3일 밝혔다.

오정균 박사과정생은 재생에너지를 활용해 수소를 생산하고 이산화탄소를 줄이는 연구를 통해 '나노마이크로 레터스' 최신호에 논문을 게재했다. 특정 반도체 소재(III-V 반도체)를 활용해 수소를 더 효율적으로 생산하고, 이산화탄소 배출을 줄이는 방법을 제안했다. 특히 나노 크기의 구조를 이용해 효율성과 안정성을 크게 높일 수 있음을 보여주며 지속 가능한 에너지 기술의 가능성을 제시했다.

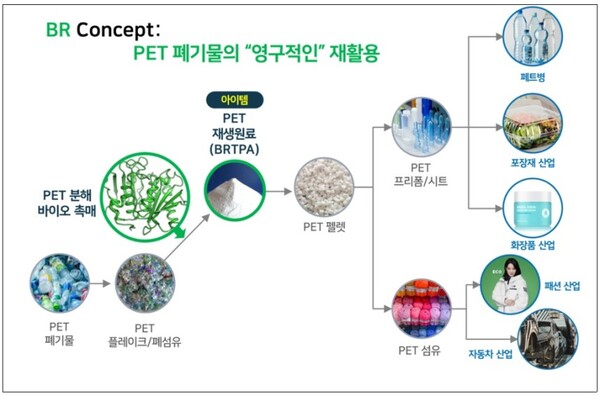

◇ 韓 연구팀, 친환경 바이오촉매 개발…플라스틱 재활용 솔루션

과학기술정보통신부는 김경진 경북대학교 교수 연구팀과 CJ제일제당 연구팀이 바이오·의료기술개발(첨단GW바이오)사업 지원으로 수행한 이번 연구성과가 국제학술지 '사이언스'에 게재됐다고 3일 밝혔다.

대표적인 범용 플라스틱인 PET는 병뿐만 아니라 의류, 안전벨트, 테이크아웃컵, 차량매트 등에 다양하게 사용되는 소재다.

김 교수 연구팀은 자연환경에서 나무가 썩는 과정처럼 바이오촉매가 분해 반응을 매개하는 생물학적 재활용에 주목해 PET 플라스틱을 생물학적으로 분해하는 고성능 바이오촉매(효소)를 개발했다.

쿠부M12(Kubu-PM12)으로 명명한 신규 바이오촉매는 1㎏의 PET를 0.58g으로 1시간 이내에 45%, 8시간 만에 90% 이상 분해하는 성능을 증명했다.

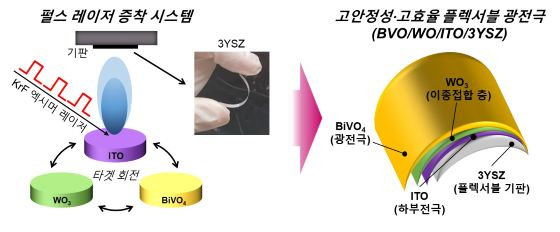

◇ 韓연구팀, 구부러지는 '광전극' 개발...친환경 수소 에너지 볕든다

광주과학기술원(GIST)은 신소재공학부 이상한 교수와 환경·에너지공학부 주종훈 교수 공동연구팀이 유연하면서도 내구성이 강한 지르코니아 소재(3YSZ)를 활용해 반복 구부림에도 장시간 안정적으로 수소를 생산할 수 있는 광전극을 개발했다고 31일 밝혔다.

플렉서블 광전극은 비정형 구조물에 부착하거나 적용할 수 있어 딱딱한 기판에 비해 설치가 용이하다. 또 태양광 수집 면적을 극대화하고, 다양한 응용 환경에 효과적으로 적용할 수 있는 장점이 있다.

연구팀은 이트리아 첨가 농도를 정밀하게 조절해 기존 이트리아 안정화 지르코니아(8YSZ)와 차별화된 3YSZ 소재를 제작했다. 이 과정에서 전체 결정 구조의 최대 95%까지 안정된 형태로 유지하고, 결정의 불안정한 상을 5% 이하로 억제해 지르코니아의 구조를 최적화했으며, 이를 통해 구부릴 수 있는 유연성을 부여했다.

연구팀은 이번에 개발된 3YSZ 기판이 현재까지 보고된 플렉서블 기판 중 가장 높은 탄성 계수(192 GPa, 기존 대비 2.7배)와 항복 강도(856 MPa, 기존 대비 14.3배)를 나타냈다고 설명했다. 이는 3YSZ가 우수한 기계적 물성을 유지하면서도 구부림과 같은 변형에 뛰어난 저항성을 가진다는 것을 의미한다.

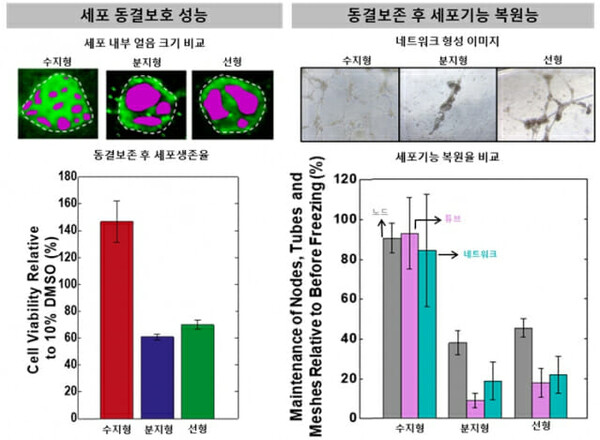

◇ "동결세포 90% 원상복구 성공"...배터리 결빙방지에 활용 가능할까

국내 연구진이 동결 세포 기능을 90% 이상 회복시킬 소재를 개발하는데 성공했다. 냉동식품이나 배터리 결빙방지 등의 분야에서 활용 가능할 전망이다. 고려대는 3일 이 연구결과가 복합 자연 과학 분야 국제학술지 '어드밴스트 머터리얼즈'에 온라인(2024.12.26)으로 게재됐다고 밝혔다.

공동 연구팀은 DMSO대신 생물학 시료에 보편적인 염 이온인 나트륨(Na) 이온에 주목했다. 생체 적합 고분자의 3차원 구조(수지형)를 정교하게 제어하는 방법으로 나트룸 이온과 복합체를 형성해 새로운 이온 복합-고분자 소재를 만들어낸 것.

이 소재는 나트륨 이온의 탈착과 동시에 얼음 계면의 수소결합을 촉진, 세포 내‧외부 얼음 성장을 억제한다.

연구진은 "기존 DMSO 대비 약 150%에 가까운 세포 생존율을 얻었다"며 "세포 간 네트워크 형성 기능 역시 해동 후에도 90% 수준으로 유지되는 높은 동결보호 효과를 달성했다"고 설명했다.

◇ 아주대 연구팀, 에너지 저장과 수소 생산의 '일석이조' 신소재 개발

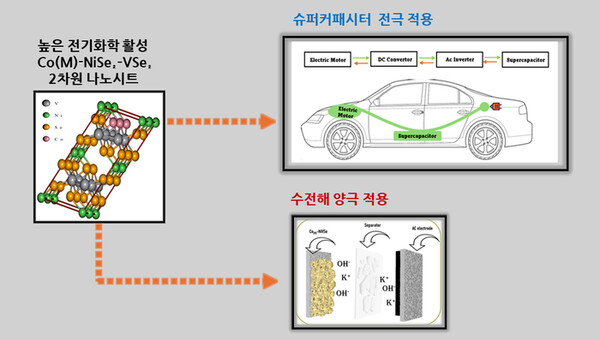

아주대학교는 서형탁 첨단신소재공학과 교수팀이 전기화학적 활성이 탁월한 니켈, 바나듐, 코발트 셀레나이드(Co(M)-NiSe₂-VSe₂)의 사성분계 2차원 나노시트 소재를 개발했다고 30일 밝혔다.

슈퍼 커패시터는 빠른 충·방전, 긴 수명, 높은 안전성을 가진 에너지 저장기술로, 전기차, 휴대용 전자 장치, 재생 에너지 시스템 등에 활용한다. 청정 수소 생산을 위한 수전해 기술은 물을 전기분해해 수소와 산소를 생산하는 방식으로, 고효율 전극 구현이 필요하다.

연구팀이 개발한 꽃 모양의 나노시트 구조 소재는 하이브리드 슈퍼 커패시터 및 수전해 산소 발생 반응에서 동시에 탁월한 성능을 보였다.

슈퍼 커패시터는 빠른 충·방전, 긴 수명, 높은 안전성을 가진 에너지 저장기술로, 전기차, 휴대용 전자 장치, 재생 에너지 시스템 등에 활용한다.