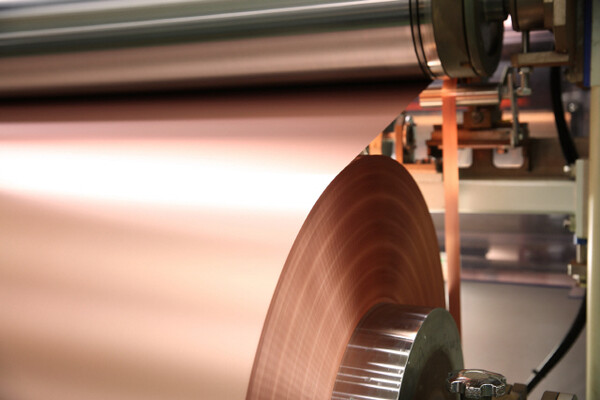

캐리어 동박에 붙여 이동하는 극동박

접착 기술 독점하는 미쓰이가 시장의 95% 지배

가동률 저하된 SKC⋅롯데⋅솔루스 3사 기회 모색

전기차용 배터리 산업의 최대 수혜 업종으로 꼽히던 동박 산업도 최근 전기차 수요 정체의 후유증을 겪고 있다. 국내는 물론 중국 기업들까지 공격적인 투자를 단행한 상황에서 수요가 위축되자 일제히 가동률을 낮추는 등 대응에 나섰다.

이 때문에 반도체 산업에 쓰이는 극동박처럼 아직 국내 동박 기업들이 진출하지 못한 분야로 포트폴리오를 확장해야 한다는 진단도 나온다.

미쓰이가 극동박 시장을 독점하는 이유

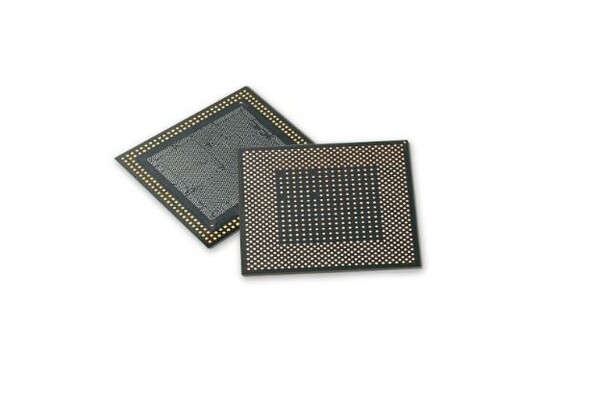

극동박은 반도체 패키지 기판(서브스트레이트) 제조시 초미세 회로를 구현하기 위해 쓰는 소재다. 30μm(마이크로미터) 안팎 선폭을 구현하는데는 기존 ‘텐팅(Tenting)’ 공법도 무난하지만, 그 미만으로는 mSAP(Modified Semi-Additive Process) 공법이 불가피하다. 이 mSAP 공정에 극동박이 필수로 쓰인다.

SK넥실리스⋅롯데에너지머티리얼즈⋅솔루스첨단소재가 생산하는 전기차 배터리용 동박과 극동박의 가장 큰 차이는 두께다. 전기차 배터리용 동박은 가장 얇은 양산 제품도 4μm를 넘는다. 극동박은 1~3μm 두께까지 내려간다.

다만 단순히 얇게 만드는 차원의 문제면 국내 동박 3사가 못할 이유는 없다. 문제는 그 다음이다. 이처럼 동박 두께가 최저 1μm 수준까지 내려가면 쉽게 찢어지기에 물리적 힘을 이용해 핸들링하는게 불가능하다. 극동박을 만들고 mSAP 공정 라인에 들어갈때까지 극동박을 핸들링할 수 있게 캐리어 동박에 라미네이션된 상태로 이동해야 한다.

통상 35μm 동박 위에 1~3μm 극동박을 붙여 고객사로 인도된 뒤, 공정 과정에서 캐리어로 쓰인 35μm 동박은 다시 수거해간다. 캐리어 동박과 극동박이 잘 붙어 있어야 함은 물론이고, mSAP 공정 직전에는 또 그만큼 잘 떨어져야 한다. 마치 메모지로 쓴 ‘포스트잇(Post-it)'을 제거했을 때, 종이가 찢어지거나 접착제 성분이 벽면에 남지 않는것과 같다.

그리고 이 흔적없는 접착제에 대한 특허는 일본 미쓰이가 보유하고 있다. 한 동박 산업 전문가는 “도금 기술이 동원되는 동박 산업임을 감안하면 동박을 얇게 가공하는 게 난제는 아니다”라며 “다만 미쓰이 특허를 회피하는 접착제를 개발할 수 있느냐가 관건”이라고 말했다.

mSAP 공정용 극동박 시장은 2020년 기준으로 약 4000억원 안팎인 것으로 추정되며, 이 시장의 95%는 미쓰이 몫이다. 접착제 기술력을 통해 독점력을 구가하고 있는 셈이다.

동박 3사+와이엠티, 미쓰이 특허 넘을 수 있을까

따라서 국내 동박 3사가 극동박 시장에 진입하기 위해서는 이 미쓰이 특허를 우선 넘어서야 한다. 현재 국내 동박 업체 중 극동박 시장 진출에 가장 적극적인 회사는 롯데에너지머티리얼즈다. 이 회사는 롯데에 인수되기 전 일진머티리얼즈 시절부터 반도체용 극동박 개발을 추진해왔다. 2017년 이후 전기차 배터리용 동박 시장이 워낙 급격하게 성장하면서 R&D(연구개발)와 투자 포커스가 전지박에 맞춰져 있을 뿐이다.

롯데에너지머티리얼즈가 생산하는 ‘UTC’는 1.5~5μm 두께를 지원하며, 캐리어로는 18μm 두께 동박을 이용한다. 미쓰이가 표준화한 35μm 캐리어 동박 대비 얇다. 솔루스첨단소재는 유럽법인인 CFL(서킷포일룩셈부르크)을 통해 극동박 개발에 성공했다. 이 제품은 SK하이닉스의 mSAP 소재 승인을 통과하기도 했다.

다만 롯데에너지머티리얼즈⋅솔루스첨단소재 모두 극동박 생산시설에 대한 투자에는 신중하다. 한 반도체 소재 산업 전문가는 “미쓰이가 아직 동박 업체들을 대상으로 특허 공세를 하지 않고 있지만, 실제 생산시설 투자에 나선다면 곧바로 법정공방에 나설 수도 있다”고 말했다.

SK넥실리스는 지난 2020년 SKC에 인수되기 전 극동박 사업 진출을 타진했다. 그러나 미쓰이 특허를 우회하기 어렵고, 전기차용 동박 사업 시급성이 더 높다고 판단했다. 이후 극동박 사업 진입에 대한 미련을 접었다가 최근 다시 포트폴리오 강화 차원에서 관련 산업을 스터디 중인 것으로 알려졌다.

PCB(인쇄회로기판)용 약품 공급업체 와이엠티는 지난해 말부터 극동박을 양산해오고 있다. 이 회사가 생산하는 극동박 ‘나노투스'는 국내 PCB 업체 코리아써키트로 공급되고 있다. 아직 공급량이 많지는 않은 것으로 추정된다. 메이저 동박업체가 아닌 중견 기업에서 먼저 양산에 나섰다는 점에서 눈에 띈다.

반도체 업계는 최근 반도체 미세화가 진전되면서 서브스트레이트 제조시 mSAP 공정에 대한 수요도 늘어날 것으로 본다. 삼성전자는 DDR6부터는 D램 패키지용 서브스트레이트에 mSAP 공정이 동원될 것으로 예상한다. mSAP용 극동박 시장이 수년 내 1조원 이상으로 성장할 것으로 보는 이유다.