클래식·적응형 오토사 및 기능안전 확보 필수

|

“도요타는 자동차 회사가 아닌 모빌리티(Mobility) 업체다. 우리는 소프트웨어에서 플랫폼으로 이동하고 있다. 이를 위한 백본(backbone)을 구축하기 위해서다.” - 아키오 도요타(Akoi Toyota) 도요타 최고경영자(CEO), CES 2018에서 |

자율주행 시대의 기회가 비단 하드웨어(HW) 업체들에게만 있는 것은 아니다. 운전자가 필요 없는 시대, 고객에게 특별한 경험을 선사할 수 있는 건 소프트웨어(SW)이기 때문이다.

완성차(OEM) 업계도 SW 플랫폼 연구개발(R&D)에 나섰다. 하지만 SW를 모두 개발하기엔 힘에 부친다고 입을 모은다. SW 업체들에게도 기회가 있는 셈이다.

SW 업체들이 자율주행 시장에 뛰어들려면 어떤 준비를 해야할까.

자동차 소프트웨어, 미래 자율주행차의 차별화 포인트

미래 자율주행차는 어느 모델이건 성능이 비슷하다. 지능형교통시스템(ITS)과 연계, ‘안전’을 목적으로 정해진 교통 체계에 따라 움직이기 때문이다. 즉, 미래에는 어떤 차가 더 빨리, 더 멀리 달리느냐보다 어떤 차가 소비자에게 많은 경험을 제공할 수 있는지가 더 중요해진다.

IT 업계에서 선제적으로 자율주행 시대에 뛰어든 구글과 애플도 이 점을 겨냥했다. 양사는 모바일 시장에서 각각 안드로이드와 iOS라는 플랫폼으로 성공을 거뒀던 전적이 있다.

완성차 업계도 발등에 불이 떨어진 듯 인수합병(M&A) 등으로 SW 역량을 강화하고 있다. 자칫 시장 주도권을 빼앗길 수 있다는 판단에서다.

제너럴모터스(GM)는 2016년 ‘크루즈오토메이션(Cruise Automation)’을 인수, ‘쉐보레 볼트’의 자율주행 버전 출시를 앞두고 있다. 포드는 10억달러(약 1조1209억원)를 들여 자율주행 시스템에 인공지능(AI)을 불어넣을 스타트업 아르고(Argo)를 인수했다.

도요타는 지난 3월 자율주행 SW 개발을 총괄할 ‘도요타 첨단 연구소(TRI-AD)’를 출범시키고, 협력사와 함께 28억달러(약 3조1385억원)를 투자하겠다고 밝혔다.

▲현대오트론이 개발하고 있는 고성능 소프트웨어 플랫폼의 구조./현대오트론

현대차가 차량용 반도체 사업을 목적으로 세운 현대오트론도 최근에는 반도체보다 SW 플랫폼 역량을 확보하는 데 초점을 맞추고 있다.

현대차 2세대 차량 전자 플랫폼과 차세대 자율주행 반도체, 커넥티비티 등을 모두 지원하는 표준 SW 플랫폼을 만들어 2023년 오픈 소스로 공개할 계획이다. 현재는 이를 위한 인프라를 구축하고 있다.

홍성훈 프로스트앤설리번(Frost&Sullivan) 이사는 “미래에는 각 완성차 업체마다, 차량 모델마다 서로 다른 SW를 적용할 것”이라며 “완성차 업계 사이에서도 SW에 대한 독립성(dependency)을 높여야한다는 움직임이 일고 있다”고 말했다.

차량 SW 플랫폼 시장, 세 개의 벽을 넘어서

하지만 완성차 업체만의 힘으로는 자율주행에 필요한 모든 SW를 확보하기 어렵다. 대부분의 완성차 업체가 오픈 소스 플랫폼에서 SW를 개발하는 이유도 다른 SW와 빠르게 연동하기 위해서다.

물론 차량용 SW 시장도 HW만큼 진입 장벽이 높다.(2018년 5월 19일 KIPOST ‘[자동차 시장, 우리 몫은 없다]②평가 기준, 모바일과는 차원이 다르다’ 참조)

먼저 차량용 SW는 반드시 ‘클래식(classic) 개방형 자동차 표준 소프트웨어 구조(오토사·AUTOSAR)’를 기반으로 해야한다.

‘클래식 오토사’는 완성차 업계가 만든 전장 부품용 SW 플랫폼이다. 현재 양산차에는 4.0 버전 이상이 적용되고 있다. 지금부터 개발하려면 적어도 지난해 12월 발표된 최신 4.3.1버전을 만족해야한다.

두 번째는 기능안전이다. 전장 부품은 기본적으로 자동차 기능 안전성 국제 표준인 ISO 26262를 준수해야한다. ISO 26262의 적합성 평가 기준은 차량 안전성 보전 등급(ASIL)으로, 높을수록 개발 기간과 비용이 증가한다.

문제는 완성차 업체마다 요구하는 ASIL 등급이 다르기 때문에 요구 사양을 미리 파악하지 않고서는 소프트웨어나 하드웨어를 개발하기 어렵다는 점이다.

이에 ISO 26262 10장(Part 10)에서는 특정 고객을 목적으로 하지 않거나 선행 개발 차원에서 만든 제품을 뜻하는 ‘SEooC(Safety Element out of Context)’의 경우 최종 시스템에 대해 자체적으로 적절한 가정을 한 뒤 개발해야한다고 규정하고 있다.

최근 완성차 업계는 개발 주기를 앞당기기 위해 ASIL 등급을 세분화하거나 합산해 계산하기도 한다. 모듈 내 두 가지 부품이 각각 ASIL B등급이면 전체 부품을 ASIL D등급으로 쳐주는 식이다. 다만, 이때 두 부품은 서로 독립적으로 움직인다는 뜻의 ‘FFI(Freedom from interference)’를 확보해야한다.

마지막 장벽은 IT업계가 자율주행에 뛰어들면서 완성차 업체들이 주도권을 지키기 위해 만든 ‘적응형 오토사(Adaptive AUTOSAR)’다.

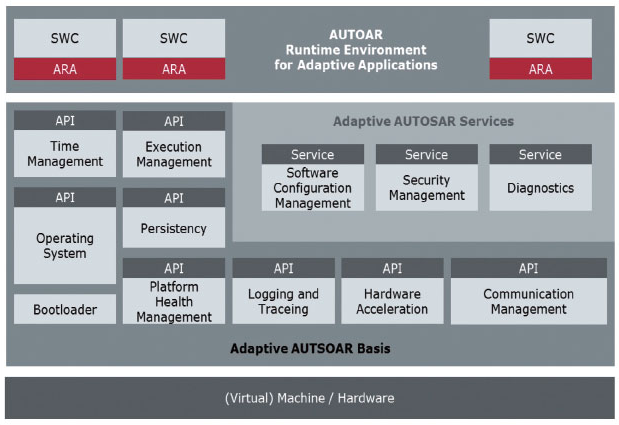

▲적응형 오토사의 구조./Vector

적응형 오토사는 클래식 버전과 달리 고성능 시스템온칩(SoC)은 물론 리눅스처럼 다양한 오디오·비디오 드라이버와 외부 인터페이스를 지원한다. 코딩 언어도 C언어에서 C++로 바뀌었다.

구조(Architecture)도 상당 부분 바뀌었다. 클래식 버전은 센서·액추에이터가 연결된 제어기 하나만 제어할 수 있었지만, 적응형 오토사에서는 다른 부품의 SW에도 활용될 수 있다.

차량 주인 마음대로 설치·교체하기 어려웠던 SW를 모바일 기기에서 애플리케이션(앱)처럼 다운로드받거나 유지·보수할 수도 있다. 이론적으로는 제어기 SW까지 가능하다.

예를 들어 차량의 뒷부분만 보여주던 후방카메라가 트렁크를 여는 사람의 움직임을 감지, 트렁크를 제어하는 액추에이터가 저절로 이를 열어주는 SW를 개발할 수 있다.

오토사는 오는 10월 적응형 오토사 표준에 대한 기준선(Baseline)을 발표, 필요 사양과 코드를 배포할 계획이다.

아무리 좋아도… ‘빛 좋은 개살구’는 피하라

자동차 업계는 자율주행차도 사람처럼 움직이는 ‘자동차’라고 설명한다. 어쨌든 자동차가 지켜야할 안전 규격 등 기본 사양을 준수해야한다는 얘기다.

SW도 마찬가지다. 아무리 혁신적인 SW라도 위 세 장벽을 넘지 못하면 빛 좋은 개살구다

현대차 관계자는 “최근 차량용 SW에 대한 업계와 학계의 연구개발 붐이 일고 있지만, 기본적으로 ‘오토사’ 기반이 아닌 경우가 많다”며 “개발 단계에서부터 자동차 업계가 원하는 사양을 만족해야 한다는 점을 유념해야 한다”고 말했다.